副刊

導演虛擬世界訪問玩家 遊戲畫面製紀錄片 探問電幻虛與實

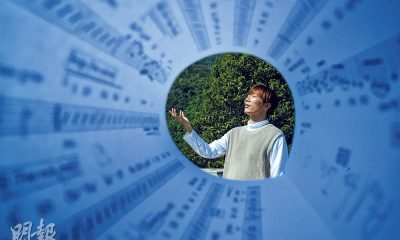

【明報專訊】無論是《觸電》裏柯煒林與雜牌軍「Happy Hour」奮戰的電競遊戲,還是《電競女孩》裏的遊戲《城殼之魂》,都有明確的遊戲規則,或是佔領敵塔,或是殺光敵人,終有一方會勝出,遊戲有開始也有結束。但外國一款末世生存遊戲DayZ,網上介紹寫明「只有一個規則:無論如何,堅持活下去」。在偌大的遊戲地圖,有玩家殺人如麻,有玩家農耕為樂,也有3個法國玩家:Ekiem Barbier、Quentin L’helgoualc’h和Guilhem Causse,他們既是玩家,也是紀錄片導演,用近1000小時在虛擬遊戲裏探知真假,拍成號稱首部由全遊戲畫面組成的紀錄片《電幻末日大嶼》(Knit’s Island)

香港紀錄片製片人任硯聰分別在2023年山形國際紀錄片影展和2024年台灣國際紀錄片影展,都聽聞過這部紀錄片,後來台灣有發行商買到當地上映,任硯聰剛好和該發行商認識,在台灣發行商牽線下,最終他把紀錄片帶到香港上映,並取名為《電幻末日大嶼》。

導演之一Guilhem說他們3人從2018年開始玩DayZ,因為這遊戲其中一個特色是沒有存檔,一死就會失去一切,所以他們在拍攝前需要先學習如何在遊戲中生存下去。Guilhem坦言他們進入該遊戲伺服器時,裏面已經建構了一個有派系、個人、故事、政治的社會,他們一開始向玩家亮出身分、說明來意,卻不斷被殺。他們唯有不停投放時間玩遊戲,贏得玩家尊重。他們花將近一年才讓遊戲裏的大小群體接納他們,後來便開始接觸在地圖上遇到的玩家,並邀約訪問。邀約成功後,線下他們3人在同一空間生活和工作,準備訪問大綱、研究錄製工具;線上,他們一起打獵、捕魚,準備充足的糧食、藥物和衣服,以支撐訪問過程。

遊戲中訪問遇襲 導演被射殺

為與玩家會面,他們在遊戲中很多時需花2、3小時步行至約定地點,由英文最流利的Ekiem負責交流,Quentin是主攝影師,而Guilhem則負責第二鏡頭和技術支援,Guilhem要適時為Quentin的角色提供食水,或在旁生火,以免Quentin的角色打噴嚏或不斷吐出白霧,影響拍攝畫面。其中一個訪問對象是食人族「Dark as Midnight」,他們以女玩家Iris為首,更以虐殺其他玩家為樂。Guilhem 3人進入他們佔領的大屋,只見Iris在內的6、7個蒙面成員手持槍械,對他們頗為戒備。而他們正包圍一個穿粉紅色衣服的玩家,他仰躺在一張桌上,雙腳彎曲,一動不動。Iris笑着稱呼玩家為「公主」,形容玩家是他們的寵物、零食,甚至形容整個遊戲對他們而言是遊樂場——不殺人,怎算得上過了一天?粉紅衣玩家曾一度發出微弱哀號「help me」,似乎嘗試向3名導演求救,Iris和其他食人族成員放聲大笑,最後Iris拿過成員的槍把粉紅衣玩家處決。

訪問期間,Iris覺得無聊希望中止訪問,旋即帶着成員外出,途中遇到一個玩家在種植辣椒,Iris一句「我不喜歡農耕」把其殺死;他們突遇襲擊,在訪問期間不帶任何武器的3名導演四散逃走,即使他們向對方表明自己「正在拍攝紀錄片、是和平主義者」,希望對方停止開槍,但對方猶豫不夠半秒,便將導演射殺,畫面變黑。

線上建立感情 玩家告知真實身分

和嗜血的食人族恰好相反的,是在遊戲參與建立宗教Dagoth的石牧師(Reverend Stone)。他們在一所廢棄教堂裏生活,崇拜以狼為形象的神。石牧師全程都表現友善,願意和導演坦露自己在真實與虛擬之間的迷失。石牧師在紀錄片的後半部分一度消失近一年,後來再次登入遊戲,成就片末鮮活的結局——他很自然地向導演說出自己真實名字是Frank,更說自己在現實生活中是個按摩師,看來已把導演當成朋友。Guilhem說:「我感覺到他信任我們,因為他知道我們不會在現實生活中或其他地方試圖尋找他;知道他是一名按摩師也很有趣,因為按摩師與真實身體非常接近,而這款遊戲是虛擬,兩者的結合很有趣。」任硯聰也認為石牧師這個人物能讓觀眾看到,當一群人花大量時間在遊戲共處,就算不知道真名、沒見過真實樣貌,都會建立信任和情誼,所以他在電影介紹都用上石牧師的一句話:「如果真係有喪屍末日,我想喺現實搵你哋。」

除了訪問,3名導演亦在虛擬世界中與一群玩家相約攀山涉水,嘗試探索遊戲的邊界。他們走着走着,部分玩家因飢餓而死,亦有部分玩家選擇放棄,情願自殺重生,他們3人不間斷行走7、8小時,直至走到糧盡餓死為止,Guilhem笑說他們本來準備臨餓死前問玩家幾條問題,正想發問之際,他們就餓死了。後來他們得知只有一對夫妻Slugmite和Macro——遊戲內外都是夫妻——最終生還並順利折返,夫妻二人先前訪問提到喜歡在DayZ漫無目的地散步,享受現實生活中小孩睡着、難得的二人世界。

打破虛實壁壘 滲入真實畫面

記者與Guilhem訪問時,談到拍攝遊戲紀錄片的技術,旁聽的任硯聰都很感興趣,追問片中的空拍等鏡頭是如何拍攝。Guilhem說遊戲可安裝模組,讓他們拍攝這些營造氣氛的畫面,反而由於遊戲角色不斷跑動,他們需短時間內調整鏡頭站位,更講求他們拍攝紀錄片的觸覺。至於音效捕捉上,負責訪問的Ekiem會錄玩家聲音,而攝影師Quentin則錄環境聲,在後製期間把各音軌合併,保留風聲、火柴劈啪聲,甚至某玩家現實生活傳來的狗吠聲,讓寫實的紀錄片之中蘊含電影感。

抽離紀錄片導演的身分,3名導演也是玩家,Guilhem說他們也會為真實和虛擬的界線感到困惑,尤其拍攝期間遇上疫情,虛擬世界好像成了真實世界的一部分。Guilhem認為一切都是真實,在遊戲體驗的是真實關係,他們的聲音、從現實生活傳來的背景聲——例如玩家Feesh受訪期間,現實生活中樓上的小孩摔倒,她需暫停訪問照看小孩——這些連繫讓他感受到親密。他們在訪問也嘗試進一步打破虛實壁壘,邀請玩家口述在現實的窗外景色,導演更在片末播放從玩家收集而來的窗外畫面,有仰視高樓外牆,有俯視山下樓房,有盛夏,也有嚴寒,成為全片少數「真實」畫面。

看過電影數遍的任硯聰說「遊戲記憶也是真實記憶」,「當你在一個地方很長時間,真實的你不可能不流露出來」。據他觀察,紀錄片異於商業電影在於,商業電影通常會有一種計算,「每數分鐘給你一些東西看,帶你坐過山車,情緒起跌……但紀錄片最想忠於人物的調性,所以有時候會捨棄一些戲劇化的部分」。當長時間跟拍一人,紀錄片導演或會在不同時間問同一問題,正如在《電幻末日大嶼》問的是你如何看待虛實,受訪者在不同情緒狀態或會給出不同答案,任硯聰認為紀錄片導演挑選素材時,往往不會挑選情緒高漲或低落的答案,而是介乎其中的答案,「因為我們以還原他的真實作為最重要的標準」。因此,欣賞紀錄片,或者更需要一種耐性,《電幻末日大嶼》沒有什麼槍戰、什麼大龍鳳,但有人生百態,有人性,有觀察。

《電幻末日大嶼》現正上映

預告片:bit.ly/42GVUD8

文:譚雅詩

設計:賴雋旼

編輯:王翠麗

[開眼 文化力場]