副刊

個性化護理 員工家屬支持 院舍減綁不是天方夜譚

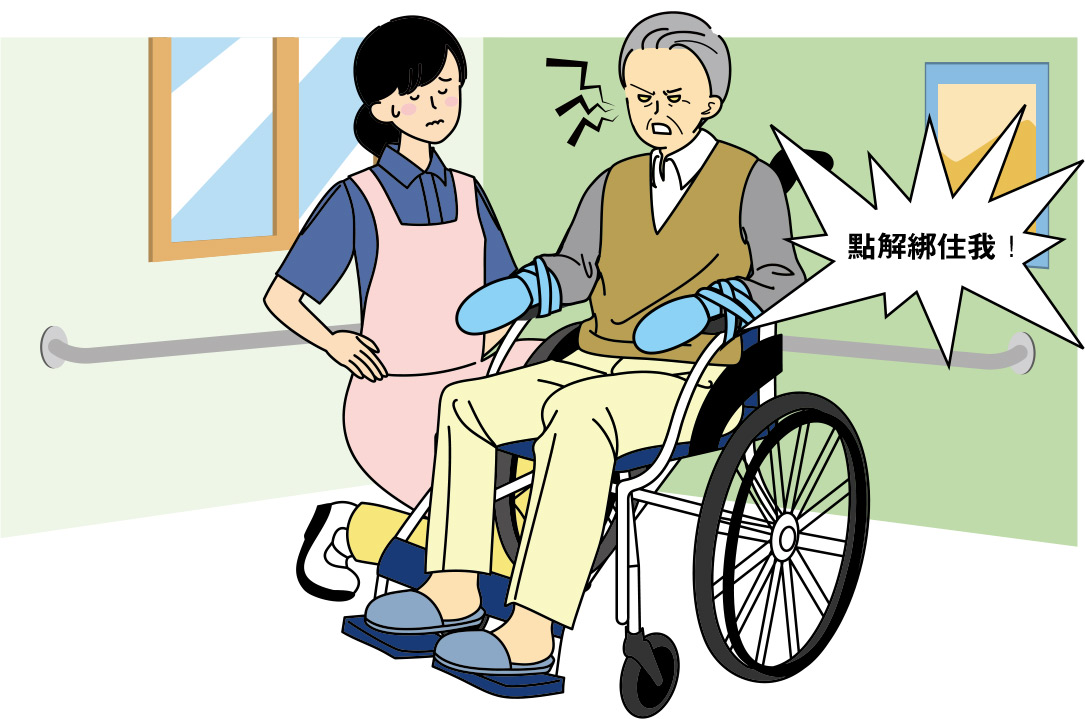

【明報專訊】安老院舍的約束物,原為保障長者安全而設,但同時亦奪去長者的自由和尊嚴。

改革不容易。老人院院長想為院舍「減綁」,首要確保長者安全,就要從院舍環境、員工工作量、家人憂慮,甚至額外資源等多方面考量,究竟是否可行?減綁,是否天方夜譚?

方院長是一間私營院舍的主管,也是香港老年學會第一屆「香港賽馬會院舍主管關愛領袖培訓計劃(下稱計劃)」的學員。這個專為安老院舍管理層而設的計劃,旨在培養領導者的變革能力,提升照護質素。透過一系列專題講座、導修課和工作坊,學習資深專家的實戰經驗,理解如何落實「以人為本」的管理理念。

藉減綁推動復康 提升生活質素

計劃設有「原院實習」環節,方院長被配對了擁有豐富院舍管理經驗的楊姑娘作為導師。在她督導下,方院長掌握了管理院舍的核心技巧,體驗在院舍推動變革所應對的各種實際問題。這令方院長深刻認識到,優質照護不止依賴制度,亦需要管理人員身體力行,與護理人員、院友及家屬共同努力。這次「實習」,方院長計劃在自己院舍推行「減綁」服務,旨在減少院友對約束物品的依賴,並積極推動院舍內的活動及復康計劃,讓他們活得有尊嚴、有選擇。他希望透過減綁帶來改革,不僅提升院友生活質素,也能採用更人性化的管理模式,落實「關愛領袖」精神。

跌倒風險增 須做好每個細節

千頭萬緒從何入手?方院長選了何伯為改革起點。何伯,83歲,患有認知障礙症,行動不便,長期被限制在輪椅上,導致肌肉萎縮、關節僵硬,每次移動都十分痛苦。長期限制也影響了何伯的心理,他感到憤怒和羞辱,又因為無法自由行動,社交生活受限,變得孤獨。方院長決心為何伯帶來改變。他請物理治療師為何伯設計個人化康復運動,循序漸進地強化肌肉,改善關節靈活度,希望讓何伯重新感受到行動自由的喜悅。

推行減綁並不容易。長者像何伯,能提升行動自由固然是好事,但跌倒風險也隨之提高,院舍必須更加細心照顧,每一個細節都不能馬虎。另外,護理人員習慣使用約束物品來減輕工作壓力,要讓大家接受新的照護模式,確實需要時間和觀念上的轉變。家屬的壓力也不小,家人擔心如果不使用約束物品,長者會否更容易受傷?照護質素會不會下降?面對這些質疑,方院長需要不斷溝通,解釋新模式的好處,並以數據證明能提升長者生活質素。

長者不再受約束 或焦慮抗拒

對何伯來說,適應新模式也不是一蹴而就。他長期習慣被固定在輪椅上,突然不再受約束,反而會不安,甚至出現焦慮或抗拒的情緒。這時候,護理人員就要用更多耐心,引導他慢慢適應,讓他逐步重拾自主。此外,資金也是一個考驗。減綁照護不是簡單地把約束物品拿掉,而是需要更多資源來支持,例如鋪設安全地板、安裝智能監測系統,還需要物理治療師介入,幫助院友維持身體機能,這些都是額外開支。

在方院長6個月的實習期間,楊導師隔周到訪院舍提供指導,耐心傾聽、細緻分析,讓減綁計劃真正落地。楊導師深明,每個院友都有自己的故事與需求,因此建議方院長先細緻評估個案,關注長者的身體狀况,例如站立是否穩定?步行是否安全?轉身是否有困難?亦要探究長者的心理狀態,是否有焦慮、恐懼,甚至因不安而出現攻擊行為?並要仔細觀察院友對約束物品的依賴程度。尤其像何伯行動不便的長者,他們有很多不安與需求,透過設計個性化護理計劃,讓長者在安全與尊嚴之間找到平衡,逐步減少使用約束物品。

運用輔助器具 優化環境設置

楊導師相信,另一成功關鍵在於院舍員工的支持與參與。因此,她安排培訓課程,向員工講授減綁理念,幫助他們掌握替代照護方法,例如合理運用輔助器具、優化環境設置,以及用溫暖的心理支持技巧,讓院友在減少約束的同時,依然能感受到安全與關愛。改變不能一蹴而就,減綁計劃需循序漸進,而非貿然取消所有約束措施。她鼓勵院舍建立監測機制,記錄院友的適應狀况,蒐集數據以評估成效,並不斷優化,確保院友安全、舒適地迎接新照護模式。

與家屬溝通 耐心解釋減綁益處

最後,家屬支持至關重要。楊導師鼓勵院舍與院友家屬溝通,耐心解釋減少約束的目的與益處,幫助家屬理解這項改變的初衷,化解疑慮。

在方院長及其團隊的努力下,何伯身體狀况逐漸改善。護理員常陪伴何伯,與他閒話家常,耐心聆聽他的過往——那些關於青春、冒險、自由的故事。原來何伯曾是登山隊成員,攀登過無數高峰,而今,他的眼神依舊閃爍着對自由的渴望。這樣的渴望讓方院長更加堅定,讓每名院友都能在關愛與尊重之下,找到屬於自己的自由與安全,讓生活多一分溫暖,少一些約束。

不再沉默孤獨 重拾自身價值

隨時間推移,何伯在輔助之下能站立,踏出短短的步伐,每一次微小進步都像登上高峰般令人振奮。當何伯成功達成一個行動目標,院舍職員都會為他鼓掌,讓何伯感受到自身價值。他開始展開笑容,心情變得輕快,不再因過去的束縛而憤怒或沮喪,而是充滿了希望與感激。

何伯的轉變也影響了家人,家屬有更多機會陪伴,在使用輔助工具下與他散步,共享簡單而溫馨時光。親情連結更加深厚,愛得以流動。何伯的笑容變得常見,他不再是一個孤單長者,而是一個樂於與人分享生活的人。何伯開始主動參加院舍活動,與其他長者交流,沉默與孤獨漸漸淡去,取而代之的是愉悅與歸屬感。

文:劉美儀(香港老年學會 高級經理(教育))

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網:health.mingpao.com

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

日報新聞-相關報道:

培訓計劃:關愛領袖帶領 安全尊嚴間取得平衡 (2025-10-13)