副刊

A to Z藝術字典:Q-Queer Art 酷兒藝術

【明報專訊】當我們回顧藝術的歷史與敘事,你有沒有發現,它長久以來幾乎都是由異性戀、順性別、白人男性的觀點所形塑?這樣的視角在不知不覺間長期壟斷了藝術的定義與價值判準。酷兒藝術家自古以來其實一直存在,只是他們的創作與生活經驗常被主流敘述忽視、抹去,甚至遭曲解。近年,這些作品逐漸重新受到關注,甚至成為藝術界的焦點。在社會強調政治正確、多元包容之前,酷兒藝術家曾身處怎樣的處境中?今期讓我們談談「酷兒藝術」(Queer Art)。

以酷兒視角創作

「酷兒」(Queer)一詞原本是英語中帶有貶義的詞彙,用以形容與異性戀主流不同的性傾向或性別認同。自20世紀末開始,這個詞被LGBTQ+社群重新挪用(reclaim),成為一種拒絕固定身分分類、挑戰傳統性別與性慾規範的政治與文化立場。酷兒強調性別與欲望的流動、多元與非典範,並質疑社會對「正常」與「異常」的二元對立。

「酷兒藝術」(Queer Art)指的是以酷兒視角創作的藝術,以酷兒經驗、性別流動、反異性戀霸權等為創作內容。儘管歷史上早有許多非異性戀或非順性別的藝術創作,但「酷兒藝術」作為一個明確的文化與藝術範疇,要到20世紀晚期,特別是1980至1990年代,隨着同志解放運動與愛滋病危機的催化才逐漸形成。當代酷兒藝術不僅展現身分認同,亦更具政治性,嘗試透過各種媒介質疑主流文化敘事與權力結構,藉此推動多元社會想像。

酷兒藝術在歷史中長期被隱藏,主要源於法律與宗教對非異性戀及非順性別身分的壓制。英國1967年通過《性犯罪法案》,有限度合法化男性同性性行為;美國2003年「勞倫斯訴得州案」裁定相關法律違憲;香港則於1991年才廢除針對男性同性性行為的刑罰。這些法律限制迫使LGBTQ+群體隱藏身分,酷兒藝術難以公開表現。加上宗教教義的污名化與社會對「正常」的二元對立,進一步阻礙了酷兒藝術在主流文化界的發展。

酷兒藝術涵蓋男同性戀(Gay)、女同性戀(Lesbian)、雙性戀(Bisexual)、跨性別(Transgender)及其他性別多元群體。如今,我們常用「LGBTQ+」這個詞彙來涵蓋更多性別與性傾向多樣性。然而,在這多元光譜中,不同群體的能見度與代表性仍不平均。當中女同性戀藝術家長期備受忽視,作品常被簡化地歸入「女性藝術」範疇;跨性別藝術家則更加邊緣化。

跨越半世紀的秘密

許多酷兒藝術家除了公開展示的作品外,亦創作了大量私密、帶有酷兒情慾視角的藝術,而這些作品往往因當時社會對同性戀的壓抑而被隱藏,鄧肯‧格蘭特(Duncan Grant,1885-1978)便是其中之一。他是英國著名「布盧姆茨伯里派」(Bloomsbury Group)的核心人物,與畫家凡妮莎‧貝爾(Vanessa Bell,1879-1961),即伍爾芙(Virginia Woolf,1882-1941)的姊姊有着複雜的親密關係。雖然格蘭特的同性戀身分在布盧姆茨伯里派圈子內是公開的秘密,然而他在當時的社會環境下,並非公開的同性戀者。2020年,在格蘭特去世多年後,其400多幅從未公開的私密素描才被重新發現。這批作品大多創作於1940至1950年代,主題圍繞男性裸體與同性欲望。由於當時英國法律將男性同性性行為視為犯罪,這些素描作品只能在親密圈子中秘密流傳。格蘭特曾將一個標記為「These drawings are very private」(這些畫作極為私密)的資料夾交給他的藝術家朋友愛德華‧勒巴斯(Edward le Bas,1940-1966)以確保這些作品不被外流。這批素描曾被認為早已銷毁,實際上卻經過多位朋友與收藏者秘密保留至今,相隔了半個世紀才有機會公諸於世。

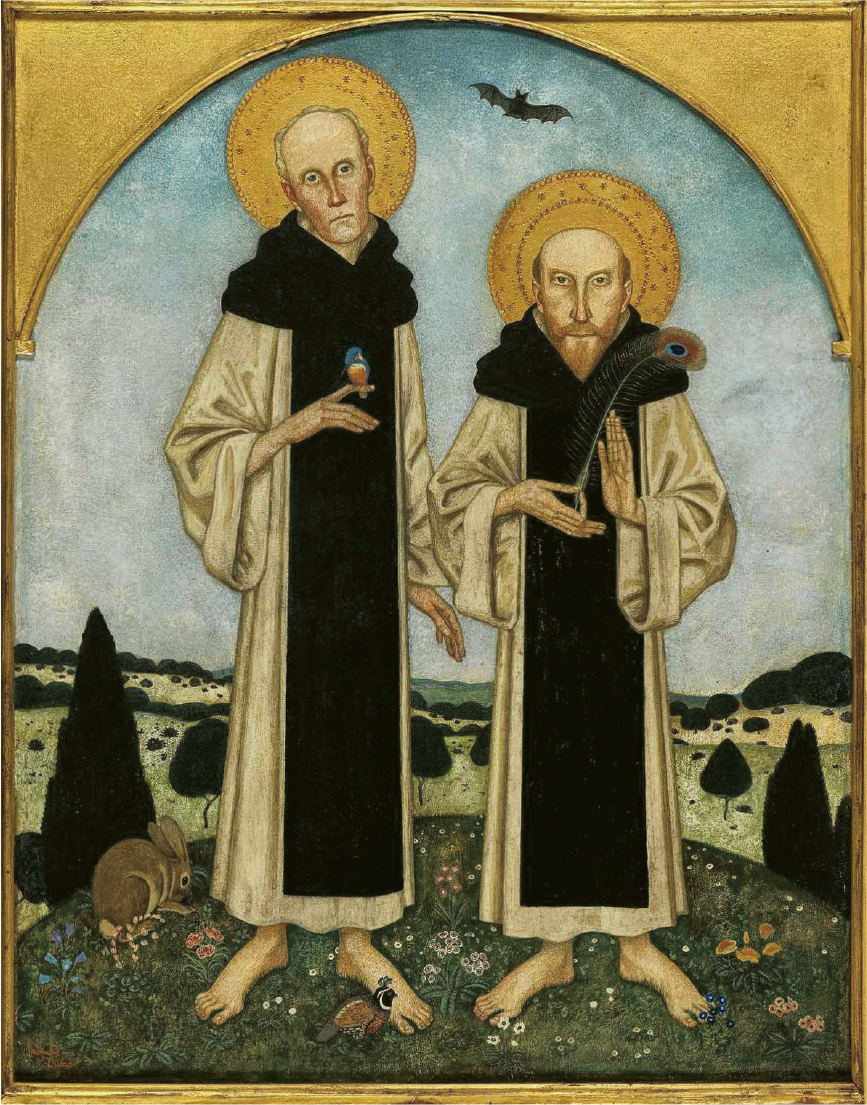

孔雀羽毛 暗藏象徵

除了像格蘭特那樣將作品隱藏,亦有酷兒藝術家在創作中留下象徵暗號。「孔雀羽毛」便是其中之一,其華麗外觀本屬雄孔雀所有,挑戰了傳統對陽剛氣質的想像,因此成為非典型性別的象徵。插畫家艾德蒙‧杜拉克(Edmund Dulac,1882-1953)於1920年創作《查爾斯‧瑞基茲與查爾斯‧夏農的中世紀聖徒肖像》(Charles Ricketts and Charles Shannon as Medieval Saints),畫中夏農手持一根孔雀羽毛,暗藏象徵意涵。瑞基茲與夏農自青少年時期相識,在倫敦共同生活逾50年,並長期於藝術與出版領域合作。他們是英國藝術圈中備受尊敬,卻因時代限制而無法公開身分的酷兒伴侶之一。畫中細節為熟悉當時語境的觀者提供隱喻,象徵他們的親密關係與性別認同。

另一個具有歷史意義的符號是「粉紅三角形」(pink triangle),原本是納粹德國時期用來標示集中營中男同性戀囚犯的記號。到了1970年代,LGBTQ+社群開始重新挪用這個符號,轉化為反歧視、驕傲與集體記憶的象徵。1980年代,紐約的「沉默=死亡行動小組」(Silence = Death Project)面對當時政府與媒體對愛滋病疫情的漠視,用這個象徵着羞辱與迫害的「粉紅三角形」設計出一張簡潔有力的海報,成為同志社群抗爭與覺醒的重要象徵。

作品回應社會 為性小眾發聲

1989年,藝術家基夫‧哈靈(Keith Haring,1958-1990)創作作品Silence = Death,以鮮明圖像回應社會對愛滋病的歧視。他於1988年確診愛滋病後,積極投入藝術行動,創作大量與病痛、生命、死亡和希望相關的作品,同時成立Keith Haring Foundation,支持愛滋防治、兒童福利與藝術教育等工作,將個人經驗轉化為有力的社會信息。1990年,哈靈因愛滋病併發症在紐約辭世,年僅31歲。

與哈靈同代的菲利克斯‧岡薩雷斯-托雷斯(Félix González-Torres,1957-1996)是1980至1990年代酷兒藝術與LGBTQ+權益運動的重要藝術家。他的作品以簡約卻極富詩意的形式,回應社會對同志身分與愛滋病的偏見與無視。其作品《無題(完美戀人)》(Untitled (Perfect Lovers),1987–1990)以兩個時鐘並排掛於牆上,最初時間一致,隨着電池消耗逐漸不同步,象徵伴侶關係中的無常與失落。這件作品創作於他的伴侶羅斯(Ross)確診愛滋後,成為他對時間與死亡的深刻冥想。另一代表作《無題(羅斯在洛杉磯的肖像)》(Untitled (Portrait of Ross in L.A.),)則以一堆總重與羅斯生前體重相同的糖果構成。觀眾可自由取用糖果,象徵生命的流逝與記憶的共享;展品亦可由美術館補充,呈現生命在脆弱與延續間的流動狀態,為酷兒藝術寫下溫柔的一章。

杜恩‧邁卡斯(Duane Michals,1932-)在1974年創作的攝影系列《不幸的人》(The Unfortunate Man),以黑白照片結合手寫文字,講述一位男同志的孤獨與掙扎。作品透過簡單卻深刻的影像與語句,呈現他在社會壓力下無法表達情感的痛苦,道出當時同性戀者被壓抑的真實處境。一眾藝術家嘗試用作品,高呼同志平權。

創作視覺日記 表達私密情感

今時今日,英國著名藝術家大衛‧霍克尼(David Hockney,1937-)與法蘭西斯‧培根(Francis Bacon,1909-1992)的同志身分已廣為人知。他們的作品如同視覺日記,記錄與身邊人親密關係的點滴,間接為20世紀的藝術史留下深刻的酷兒印記。

霍克尼最廣為人知的作品之一是《兩個人物與泳池》(Portrait of an Artist (Pool with Two Figures),1972),畫中站立者正是他的前戀人彼得‧施萊辛格(Peter Schlesinger)。他凝視着在水中游泳的另一人,捕捉了一段關係中疏離與凝視。在霍克尼60年代的素描與版畫作品中,他亦經常坦誠地描繪男同志的生活日常,親密的互動如擁抱、洗澡、並肩而坐,溫柔而細膩地展現出同志情感中平凡而真實的一面。

相對而言,培根的作品隨着他戲劇性的感情經歷,則顯得激情暴烈。例如他的大型油彩三聯畫《三聯畫——1972年8月》(Triptych – August 1972)是為紀念其愛人喬治‧戴爾(George Dyer)而創作。戴爾於1971年在培根於巴黎大皇宮舉辦回顧展的前夕自殺,這一事件成為他生命中無法抹去的傷痕。畫作不僅是藝術創作,更是他面對喪偶之痛的情感見證,充滿對摯愛離世的悲傷與內疚。對培根而言,畫布是表達私密情感的出口。

從隱晦走向坦率

隨着時代發展,酷兒群體不再被迫隱藏自我,藝術創作也逐漸從隱晦走向坦率直接的表達。英國藝術家羅克珊娜‧霍爾斯(Roxana Halls,1974-)以描繪拒絕順從社會期待的叛逆女性形象聞名,透過藝術發聲,打破既有框架,促使觀者重新思考女性在社會中的位置。時至今日,同志身分與情慾不再是需要壓抑的秘密,而成為藝術家探索自我與介入公共論述的重要素材,讓酷兒美學逐步進入主流藝術體系,打破過往的邊緣定位。

英國藝術雙人組吉爾伯特與喬治(Gilbert & George)(Gilbert Proesch,1943-;George Passmore,1942-)自1967年起以「活雕塑」(Living Sculptures)自居。二人不僅將自身形象納入作品,更把日常生活轉化為藝術語言。他們長期一起生活與創作,2008年締結民事伴侶關係。雖然他們不常以「同志伴侶」自稱,但外界普遍認為他們共享伴侶關係,並以此為身分政治與藝術實踐的一部分。

當代藝術家如今已能更坦率地表達 LGBTQ+身分,相關議題也日益受到藝術機構與資助單位的重視,甚至出現專門支持酷兒創作的資金與展覽,反映出酷兒美學逐步進入主流藝術體系。然而,從藝術史的角度來看,仍有大量被隱藏、忽略甚至遺失的作品與聲音尚待發掘與整理。如本文所提及被重新認識的酷兒藝術家仍以男同志居多,女同志、跨性別與非二元性別的創作者則相對稀少,顯示這段歷史的重建仍受到結構性不平等的限制。酷兒藝術史的重寫,不僅是補上缺口,更是挑戰過去對藝術與身分的單一想像。透過不斷發掘與重組,我們才能建立一套更完整、更開放的藝術歷史,也為未來留下更多元與誠實的文化記憶。

文˙ 葉曉燕

{ 圖 } 網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao