經濟

OpenAI「點石成金」 外界憂錢從何來

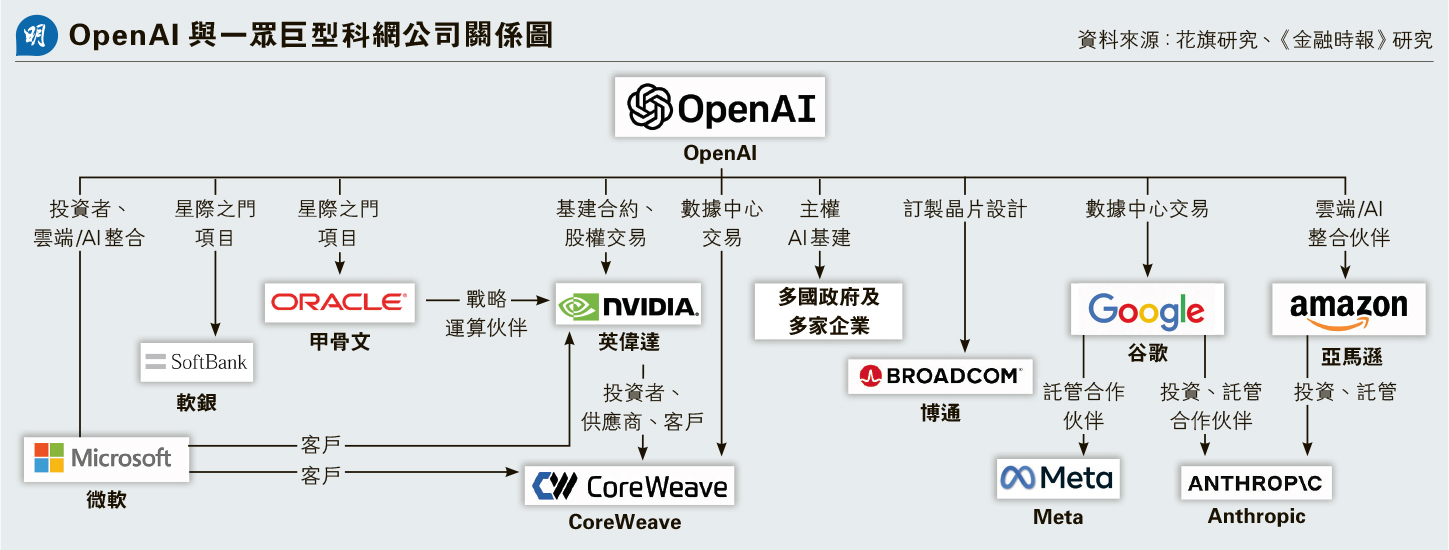

【明報專訊】近期市場出現多個與OpenAI有關的合作消息,多家涉事公司股價立即炒高,表表者如超微半導體(美:AMD)盤前飈28%,早前甲骨文(美:ORCL)市值曾急漲逾三成,令OpenAI如有點石成金之手。不過,外界開始質疑OpenAI盈利能力欠奉,近期交易金額卻異常龐大,計劃的訂單至少數千億美元,且與多家科網公司形成「循環關係」,或是人工智能(AI)泡沫徵兆。然而市場人士仍不能否定OpenAI影響力,認同公司確是AI界指標,市場終究不能避免其漣漪效應。

明報記者 鄭智文

綜合報道:彭博、《金融時報》、The Information、Axios

上周一OpenAI再公布與AMD簽訂協議,讓AMD成為OpenAI的核心戰略伙伴,涉資數十億美元;AMD並向OpenAI發認股證,供對方以每股1美仙最多入股一成。外界視之為OpenAI分散供應鏈的舉措,以免單一依賴Nvidia(英偉達)(美:NVDA)晶片。消息刺激AMD當日大漲約24%,Nvidia、博通(美:AVGO)均逆市跌約1%。

多家企業與OpenAI拉上關係 股價即飈

其他與OpenAI拉上關係的公司也有類似情况。上月初OpenAI據報與博通洽談合作自製AI晶片,又據悉與甲骨文宣布簽訂涉資3000億美元的合約。上月底OpenAI披露「即時結帳(Instant Checkout)」功能,讓美國ChatGPT Plus、Pro、免費用家向Etsy(美:ETSY)平台賣家直接購入單品,未來將納入過百萬家Shopify(美:SHOP)商戶。

這批消息連環出爐,所涉股份均因OpenAI名字而掀起風浪。博通、甲骨文股價於兩個消息出現的不同日子中,各自單日飈9.4%與36%,其中甲骨文市值暴升,一度造就其創辦人埃里森(Larry Ellison)成全球首富。Etsy、Shopify亦因相關消息而分別炒高16%與6.2%。

彭博形容,全球最值錢的初創企業OpenAI好比「鯨魚」,不在公開市場交易,卻愈來愈為股市翻起波浪。不過,外界亦擔心OpenAI同時作多項大額交易,是否有足夠資金結帳。

尚未盈利 交易以數千億美元計

去年OpenAI從銀行獲得40億美元循環信貸額度,過去一年間又從風投交易集資約470億美元。《金融時報》引述接近OpenAI人士稱,估值本月達5000億美元的OpenAI,正準備集資數十億美元來做基建。據The Information報道,OpenAI料2029年內將「燒錢」約1150億美元。

除OpenAI開支龐大外,與一眾晶片廠、科網股合作,交易金額往往以數千億美元計,亦加深外界疑惑。例如最近Nvidia決定向OpenAI投資最多1000億美元,資助對方建設數據中心,OpenAI則承諾於數據中心配置數百萬枚Nvidia晶片,便被外界質疑為「循環關係」。《金融時報》指出,OpenAI等一眾公司之間的循環關係,或為AI界帶來泡沫,尤其現在投資者擔心AI數據中心的開支正支撐美國經濟增長。

OpenAI擬推新產品 收入將倍增

OpenAI則對公司盈利能力有信心,預計未來數年推出新產品,並擴大ChatGPT用家人數,將公司收入由12億美元倍增。OpenAI行政總裁Sam Altman上周一稱,公司能否產生盈利,不在他十大顧慮之列,「但明顯地有一天我們要變得很賺錢,我們有自信和有耐性可以做到……現在我們處於投資和增長、以及是否完全實現這些價值的階段。」據The Information報道,今年上半年OpenAI收入為43億美元,虧損25億美元。

瑞銀軟件股分析師Karl Keirstead認為,軟體及互聯網板塊投資者正密切留意OpenAI下一着,將可造成什麼大規模影響,市場共識是OpenAI將更積極地令業務多元化,不再局限於ChatGPT訂閱服務。他估計,OpenAI將發展更多消費型AI代理程式,如功能更強大的旅遊預訂代理程式,或AI瀏覽器。

分析:OpenAI新計劃助評估產業形勢

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey指出,即使大家無法直接投資OpenAI,但凡OpenAI任何計劃或產品情報,都會有助投資者評估產業形勢,終究OpenAI一舉一動是市場的重大事件。據OpenAI商務總監Giancarlo Lionetti上月底介紹,OpenAI已發展出多款AI應用工具,可協助做研究、令合約文件可供搜尋、為銷售部門度身訂做回覆等,這些功能均供內部使用。

Zacks Investment Research資深策略師Kevin Cook認為,隨着OpenAI擴張,其在股市的影響力有可能增強,並將被視為AI變革中最具影響力的企業之一,以一家私營公司而言,絕對是奇怪情况。他補充,OpenAI可以變得更靈活及更有創意,並於其他公司引發漣漪效應,但提醒這些效應有好也有壞。

[企業地球村]

日報新聞-相關報道:

近期業界漸改口風 或重蹈科網股泡沫爆破覆轍 (2025-10-12)