副刊

紙鈔背後香港故事 1959年「小飛俠」大牛 身價逾百萬

【明報專訊】錢幣不僅是流通工具,更是歷史載體,記錄時代的印記與背景故事。從早期香港的「地圖」紙鈔到「大牛」的珍稀價值,每一張紙鈔都蘊藏獨特的歷史與設計。今次便邀請了「香港真藏」(荃灣)創辦人張頌昇,細說一疊疊紙鈔背後的香港故事。

今年30多歲的張頌昇,第一次接觸珍藏錢幣是2008年時跟爸爸一起購買中國銀行(香港)推出的奧運紀念紙鈔。那時候紀念紙鈔一度被熱炒,價值水漲船高,「我發現原來珍藏錢幣有升值能力,於是便開始留意舊錢幣」。錢幣一般分紙鈔和硬幣兩類,張頌昇兩者都有收藏,起初只是根據錢幣的升值能力入手,其後在收藏過程中發現昔日香港的紙鈔設計可謂五花八門。「我小時候很喜歡畫畫,所以便特別喜歡舊紙鈔的設計,顏色、圖案好豐富。」他記得第一張入手的舊香港紙鈔是有利銀行在1964至1973年間發行、被同行稱為「地圖」的100元紙鈔。「紙鈔上的香港地圖用了彩色設計,相比起其他單一色調的紙鈔特別得多」。當時未有預計自己會長期投入錢幣收藏,所以在升值後便售出,雖然現時他手頭上也有這款紙鈔,但多年來仍感到後悔:「始終是第一張入手的舊紙鈔,有一定紀念價值。」

2018年後統一主題 收藏意欲減

如果大家留意手上紙鈔圖樣的話,可能會發覺近年由3間發鈔銀行(香港匯豐銀行、渣打銀行和中國銀行(香港))推出的紙鈔幾乎一式一樣,根據香港金融管理局網站「香港紙幣的歷史和演變」資料顯示,自1985年起,匯豐和渣打開始統一不同面額的紙鈔尺寸,2003年3間發鈔銀行(加入中銀)進一步統一同一面額紙鈔的顏色。到2018年,金管局與3間發鈔銀行在舉行新紙鈔設計發布會中,宣布統一每種面額紙鈔的設計主題,現時香港發行的2018年版本5種面額紙鈔中,便分別以香港作為國際金融中心地位(1000元)、香港地質公園(500元)、粵劇(100元)、香港蝴蝶(50元)以及飲茶文化(20元)為主題,雖然設計仍有分別,張頌昇卻覺得遺憾:「對收藏家來說,統一主題意味沒有個性,收藏意欲便會較低。」

同鈔不同色 吸引年輕人

以往令張頌昇着迷的是舊紙鈔設計的自由度,「就算同一銀行發行的同一面額、同一圖樣紙鈔,都可以有完全不同顏色」。他展示兩張被收藏家稱為「鎖匙」的渣打銀行5元紙鈔,分別有黃色和綠色款。另一款由港英政府發行的壹圓紙鈔,正面同樣印有當時英王喬治六世的肖像,但有紫、藍、綠三色。「我至今仍沒找到有官方文獻解釋為何會印刷不同顏色,推斷可能只是為了區分不同印刷批次。」他表示這些特別顏色,吸引到一些並非收藏家,單純是「外貌協會」的年輕人買來收藏,例如早前便有一個年輕女士因在網上被「黃色鎖匙」紙鈔設計吸引,特意前來購買。

舊紙鈔另一吸引之處是盛載着時代記憶,香港曾由英國管治,早期紙鈔自然以英國王室或帶西方神話色彩的人物為主題。他舉例說,1945年戰後政府發行的一分錢紙鈔,正面印有當時英王喬治六世肖像,背後卻空白一片,這種單面印刷及不設防偽措施的紙鈔,可說是香港錢幣史上的特例。記者翻查香港歷史博物館編製的《香港貨幣》一書,內裏便解釋因為戰後硬幣非常短缺,因而大量印刷了這款紙鈔供市民日常使用。他笑說可能因為急於發行,加上面額太細,根本不怕有人偽造,所以設計才會比較簡陋,這張一分錢紙鈔到1995年10月才正式停用。

「光頭佬」大牛 市價2000元實質貶值

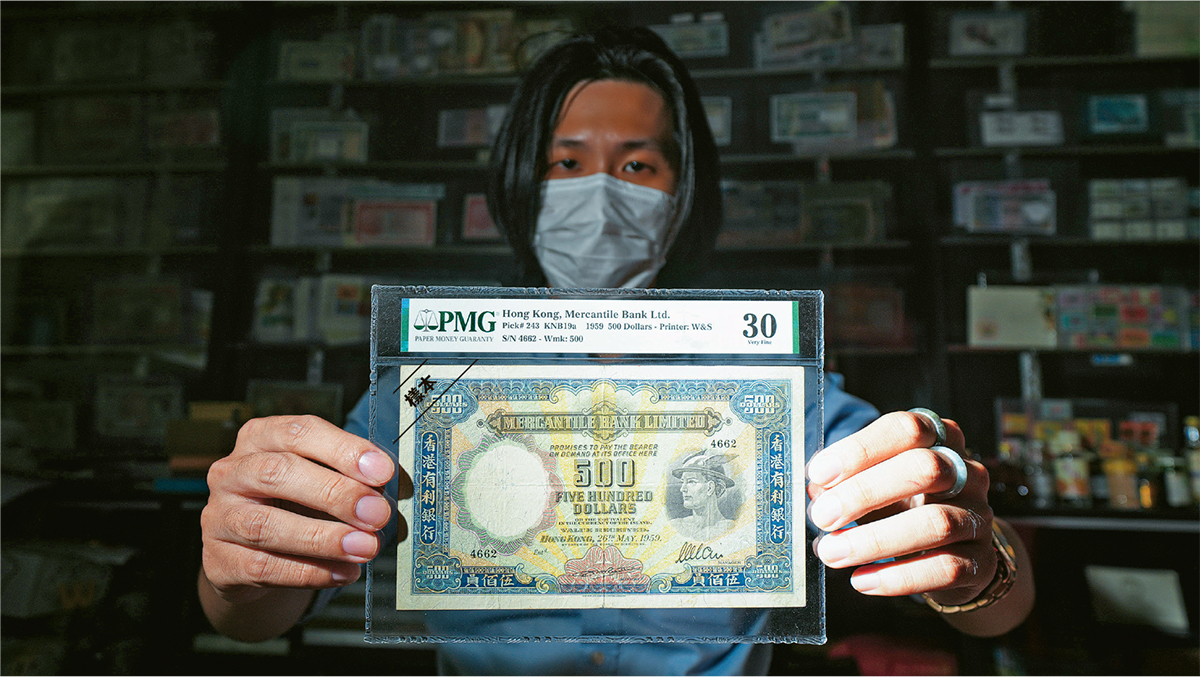

錢幣收藏的話題總離不開收藏價值;而在收藏圈,舊紙鈔的價值往往與發行量、流通和保存狀態息息相關。「我最捨得花錢買的一張,是有利銀行在1959年發行的500元紙鈔。」張頌昇說當年一張「大牛」(500元)已相當於一般打工仔幾個月人工(記者翻查舊報資料,1959年一名包食宿的工廠學徒月薪約為60元),而且這款紙鈔發行量極小,「有利銀行在1948年曾發行4000張,1959年則發行了1000張,而1959年的暫時只有數張存世」。這張紙鈔印有希臘神話的「通訊之神」形象,設計獨特,被稱為「小飛俠」,市價現已升至逾百萬元!「如果價錢合適,我也會賣出去,但有時會想這張紙鈔如此罕有,如果賣出了可能會無法買回。」

相比之下,另一張由匯豐銀行1968年發行、俗稱「光頭佬」的大牛,價值就親民得多。這張印有曾兩度助匯豐銀行解決金融危機的昃臣爵士(Sir Thomas Jackson)肖像的紙鈔,傳聞與「五億探長」呂樂貪腐案有關,有傳當年呂樂收取的過億贓款都換成這款紙鈔帶走,隔了一段時間再流出市場,因而流傳的數量非常多,張頌昇說保存狀態一般的話,約能賣2000元。他透露最近便有客人發現家裏保留了300多張這款「大牛」,現時總值約60多萬,看似大賺了一筆,「但考慮到通脹,當年500元相當於普通打工仔約1至2個月人工,如果現在一張賣不到這個價錢,實際上是貶值了」。

作為流通貨幣,絕大部分紙鈔都會被拿來交易,保存狀態極難完美無瑕。張頌昇說1960年代前推出的紙鈔都比較大張,最大面額的大牛更幾乎有半張A4紙大,因此被稱為「大棉胎」。「當時的人會將紙鈔捲起放入煙仔罐,又或對折後放入腰包或銀包才拿出街,所以多數會留下使用痕迹。」狀態良好的舊紙鈔大多保存在有錢人家中,部分更可能從未流通市場。

未發行紙鈔設計手稿流出

收藏錢幣10多年,張頌昇認為最好玩的地方是總會有些連老前輩也未見過的東西突然出現。他舉例說2015年有一批從未發行的紙鈔設計手稿突然流出市場,原來是以往一間負責印鈔的公司被收購,在清理貨倉時被發現。「我買入了兩張手稿,圖樣及字體都是人手繪畫,不過官方未有紀錄由誰人設計。」他於是翻查其他資料,推斷出應該是由有「香港平面設計之父」之稱的設計師石漢瑞(Henry Steiner)設計,便聯絡對方求證,石漢瑞亦大方承認,還為張頌昇親筆簽名。他認為這些珍品的意義遠超金錢,同時亦印證收藏界的傳聞,「有些曾發行的紙鈔至今仍未見過實物,據說已全部被銀行回收,但我總覺得還有存世,希望有生之年會有機會見到」。

文:周群雄

設計:賴雋旼

編輯:梁曉菲

[開眼 收藏]

日報新聞-相關報道:

逛錢幣展學鑑別 (2025-10-10)