副刊

月曆集結11藝壇健將 修文.習武 肉身苦行強化創作肌理

【明報專訊】「滴着汗水/專心一意/擴大我胸襟/毛巾/濕/淚水先乾透/自信方可再生」,陳健安《煉獄健身室》幾句歌詞,唱出時下近乎「全民皆gym」的情感面貌。而從李小龍的精瘦身影,史泰龍《第一滴血》的大隻肌肉美學,到近日各明星展現健身成果,似乎亦反映出對肌肉近乎癡迷的執著。但身體,還有沒有其他觀照的方法與美學?

文化運動空間GOOD NIGHT在早前出版的《香港文藝界Creative Muscle 2026》月曆,以「創作人×運動人」為題,拍攝了11名同時活躍於文化創作與體能運動的藝文工作者。肌肉線條與藝文工作者留下的字句之間,似乎尚揭露了有關肉身、創作與精神對話的更多可能。

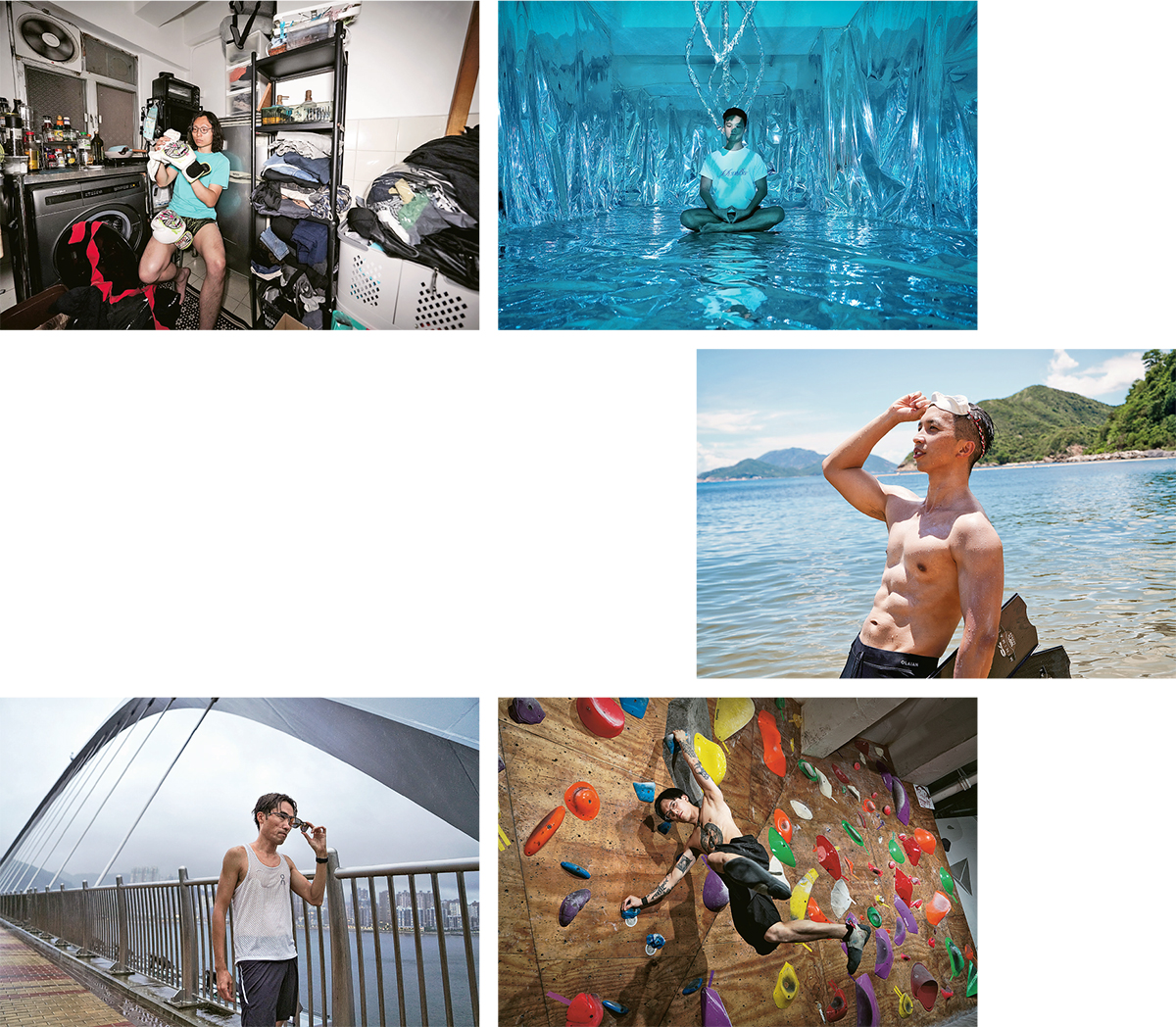

GOOD NIGHT創辦人兼藝術家何倩彤笑說,早前與藝文空間WMA合辦運動日時打算製作紀念品,因時近年末,想起外國消防員月曆,由是將目光轉到11名積極投入運動的藝文界「戰友們」。命名為Creative Muscle,一來指向創作及運動的雙重主題,二來也回應近年歐美對創作的說法,「一種由思考到實踐,像訓練肌肉一樣要求紀律、耐力、意志,能夠觸碰、訓練和掌握的實在的創作觀」。月曆裏有人穿起道袍打巴西柔術,也有人拍攝洗衣日常——呈現藝術創作與運動場景的關連。如陶瓷藝術家陶啟安作品與攀岩牆一粒粒不規則形狀的石頭,抱石用的鎂粉與陶瓷工作室的粉塵,自有關連。

創作如操肌 要求紀律耐力意志

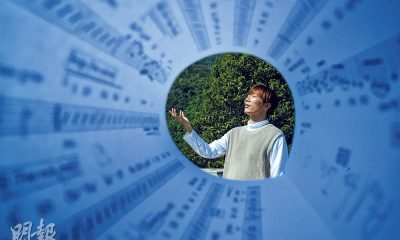

月曆中11人全是男性,倩彤笑說女性長期被放在被觀看位置,本次反過來「物化男性」,幽一個小默。而集中男性身體,也令討論更集中;「身體的種類唔單止只係性別,就算都係男人,都可以睇到好多不同」。倩彤說有人會追捧所謂「大隻」的肌肉線條,但標準有時很含糊,不過這些肌肉線條可能代表着刻苦或者自律的成果,承受了一般人承受不到的磨練,所以被認為值得加許。細看月曆11名入鏡者,未必都是典型「大隻佬」,但倩彤指透過日常勞動或專項運動自然形塑的身體,雖然未必像健身操練那樣科學、可量度地訂製身材,卻能細緻看到某項運動的經歷裏每一塊肌肉處理的重量。例如善於長跑的詩人文於天,肌肉線條因有氧運動顯得精瘦,有別於肉眼可見但未必夠耐力的「大隻」。還有柔軟度等肉眼看不到的身體強項,一直玩下去,會更懂得尊重種種身形的能力還有美。

洗衫的苦惱 不被看見的運動員日常

作家李日康是其中一名入鏡主角,涉獵泰拳、巴西柔術、菲律賓魔杖、綜合格鬥,照片裏卻坐在洗衣機前整理拳套。他說搏擊運動上場打鬥自然感覺威武,電視報道裏也總是呈現運動員奪冠、衝線那一刻,但如此想像運動可能比較單一,背後忽略了運動員怎樣療傷、日常如何調整心理等。而長年累月地練習投入必不可少,又能共鳴的其實是洗衣服——「成身汗、污糟邋遢,屋企人都話啲衫咁臭唔好一齊洗、一啲都唔型」,但這種年復年、日復日面對的狀態,卻更接近運動場之外、在日常流動、磨練、鍛煉、修行的本質。

村上春樹、畢飛宇,是名作家也是運動好手,但這種文藝創作與運動的偶合,能否再推出藝術創作、運動以至格鬥的相通處?李日康曾在《字花》策劃「無盡的賽季」專題,探討文學與運動相連的肌理,又曾在散文集《流雲抄》形容自己的寫作為「肌肉型散文」,事隔數年再被問及相同問題,他說「鍛煉肉體即係鍛煉你的靈魂、精神和意志」。如在香港難以全職作家身分生活,不得不具備靈魂意志的韌度與強度才可以令自己繼續寫作之外還有進境,避免被市場收編或被放棄。肉體的鍛煉可以令藝術創作行得更遠、寫得更好,他說寫敘事文類需要思考怎樣建構世界觀,如何引進不同的聲音,讓運動、鍛煉可以化為作品的題材,如跟泰拳導師的交流便成為了散文〈擊影之外〉的養分。

將運動格鬥視為修行,想做好一個動作要練一百次、一千次、一萬次;一如初學寫作可以當作遊戲自動書寫,但專業的寫作者為了完善一句句子,得反覆仔細逼問修訂前後有何不同、有無意義,每一次都要察覺很微小的差異,與苦練動作的本質完全一模一樣。「上擂台無得走,圍住四條邊然後你就打」,上擂台如是,寫作如是。筆耕多年,華麗輕浮的套語易寫,操作文字語言再現、重現也或多或少有所虛構,但他卻說必得質問會否進一步變成虛偽同掩飾。

透過作品逼問不想去面對的陰影、弱點,李日康一次次踏入擂台、回訪文章,不妨視為肌肉的拉伸和放緩。這樣的肌肉在他設想的形態裏,是「精煉而有彈性」——「硬爆下去、鬥力一定會爆、一定會崩解」,年輕時嚮慕鋼鐵般無堅不摧,經歷傷患便知如同石頭一樣「太死的肌肉」方便展示卻遠離生活。唯有充足的彈性,才能積存能量、在瞬間爆發,鑽挖潛藏的尾礦。

常言Gen Z唔捱得,藝術行政工作者鍾楚翹(Chris)卻練得好一手巴西柔術,一次次擒拿、一次次壓制,他說肌肉的意義在於「痛」——「巴柔就係交換痛楚」。他又形容巴柔是「會將人放大的運動」,摸一摸手踭,關節全是骨與筋腱;擊打時沒有肌肉緩衝,身體的脆弱頓時浮現,疼痛面前大家變得平等,ego與情緒也赤裸地呈現。當將好勁的痛苦加諸對方,巴柔不斷提醒你會受傷,接下來怎麼應對、承受不住就要投降?「一開始練嗰陣就會畀人碌到碎晒,ego被磨成粉」,久而久之便會篩走無法面對失敗,或自我中心的人。

強勁肌肉未必有利運動

以為玩巴西柔術必定要大大隻隻,Chris卻說身材不一、有老有嫩,肌肉相對作用不大,太多肌肉反而會拉緊關節,要提高機動力就「唔可以太死」。照片裏的他擺着應敵駕勢,卻有種柔軟,他說相比健身的單向力量輸出,應對不同變化的巴柔反而像跳舞。而肌肉對他而言,也成為了「誘惑嘅工具」,成為自在表達陰柔(feminine)部分的美學基準。

月曆裏李日康沒有打沙包、Chris沒有上演激情纏扭,倩彤笑說讀者「可能會失望、不多花巧」。但言鑽探運動到最終,講求的反而是感覺、精神、內在,比起困難的瑜伽式子,還原基本最難和最需要的都是呼吸,故策展人梁皓然選擇了呈現打坐的姿態;鋼管舞可以吊掛、旋轉,表演藝術家張煒彥卻選擇靜靜靠在鋼管旁,「是經歷了很多事情後休息才會有那種感覺」。

運動要收放自如 恰似創作

「肌肉本來就是內在精神的體現,不同類型的肌肉也是身體去跟外界溝通的舞台。」學識可以吹水,但倩彤說肌肉無得呃人,是種誠實的語言,無法只健身一星期便謊稱練了3個月,一定要嚴謹、自律、實幹、有要求。而肌肉訓練的痛,也近於自願的苦行、紀律和自我控制,她說運動玩得厲害,不是每次都「搏老命」,而是覺察自身狀態,懂得控制「收埋幾多、拎幾多,做到做不到」。健身拿得起才能小心輕放,拿不起就會砰一聲炸機、跌下鐵片,打巴西柔術能不做多餘動作下取勝也在乎技術;創作其實也作如是觀,比起將內在情緒盡數丟出,倩彤形容寫小說、拍短片等都是給予資訊的過程,要控制你給資訊的節奏和分量。甚至到盡頭不同知識體系也互通,研讀象棋棋譜對巴西柔術有幫助,人際關係裏溫柔可能也意味有能力傷害他者而不為,「夠強先有餘力對世界同其他人好」。

「第一個牢籠就係身體,到死嗰日先可以離開,但也是唯一可以自己掌控的東西」,倩彤覺得近年或許有不少人為梳理情緒投身運動,情緒之所源可能是更大的環境裏無法改變到的事物,唯有改變己身令世界看起來不同。在焦慮倦怠的時代裏,一場肉身的苦行、肌肉承載的痛苦,或許成為了存在的確據。而重新閱讀身體與創作的肌理,創作的一次次回訪、素材的拿揑調度,不啻也是以身體為修行場域,把「創作肌肉」的肌理磨練極致,以更誠實地表述自我的鍛煉。

文:鍾卓言

設計:賴雋旼

編輯:王翠麗

[開眼 文化力場]