觀點

洪雯:重塑階層流動 構建「橄欖形社會」(二)

【明報文章】培育中產,是一個社會穩定持續發展的關鍵。中產階層具經濟獨立性、較高教育水平,是社會人力資源的中堅力量和社會發展之重要驅動力。中產追求個人成就與社會責任,以理性務實態度參與公共事務,是促進社會進步的關鍵群體。更重要的是,作為貧富兩極之間的連結部分,中產階層壯大,能夠縮小社會差距、避免階層斷裂,因此被喻為社會「穩定器」。而我認為中產的意義,更與此刻我們正經歷的國際大時代和大變局息息相關。

中產階層起伏 關乎大國興衰

中美當前處於脫鈎斷鏈邊緣。美國總統特朗普發動的貿易戰,背後是產業戰、金融戰、科技戰,是國際競爭力、國家安全之戰,以維護美國霸權地位。而他之所以能夠再次贏得選舉並發動這波攻勢,與美國社會中產階層如今廣泛面對的沉重壓力有密切關聯。

特朗普及其支持者認為,美國於過去幾十年間因為不適當政策,本地實體產業紛紛外移,導致經濟結構空心化,流失大量中產就業機會,不少原先的中產向下墮落成為基層,中產階層因而大幅萎縮,導致貧富差距擴大、階層流動性下降;而全球化的好處,大部分被精英階層佔據,社會因此出現階層分化和嚴重撕裂。在曾經蓬勃的工業地帶裏,工廠關閉、工人失業,原本的中產社區崩塌,居民瀕臨絕望——這些地區如今被稱為「鐵鏽地帶」。

而現任美國副總統萬斯,正正成長於這樣的鐵鏽地帶,其2016年出版的自傳《鄉下人的悲歌》(Hillbilly Elegy),描述了美國工業地帶傳統工作機會消失和中產階層萎縮,許多中產家庭掉落底層,並在社會裏迅速被邊緣化。在過往全球化蓬勃躍進的時代,美國決策者和社會精英階層並未好好關注中產階層於全球化下的際遇,精英佔據了全球化的好處,而中產和基層為此付出代價。萬斯的故事,正是部分美國中產階層困境的縮影。這書出版後迅速成為《紐約時報》書榜暢銷書,該報並將之列為「6本能夠幫助眾人理解特朗普為何會贏的書籍」之一,萬斯本人更成為「特朗普2.0」時代副總統。

與美國中產萎縮趨勢相對比的,是中國在40多年改革開放過程裏積極擁抱全球化,並將提升人民收入水平、擴大中等收入群體作為國策,超過4億人的中等收入群體於短短幾十年間迅速崛起,中國成為全世界擁有最大之中產階層的國家。4億中產所代表的產業發展能力、創新潛力、消費實力,是今日中國經濟在大風浪中能夠穩住陣腳、持續向前、不斷創新的基本盤,也是中國保持着對國際投資者和商家之吸引力的根基。

事實上,在改革開放早期,中國還是金字塔形的相對貧窮社會,能稱得上中產的家庭寥寥無幾。而國家在改革開放開始後的第一個全國代表大會(1982年中共十二大)的報告中,就鮮明地將「人民的物質文化生活可以達到小康水平」放入我國經濟建設總奮鬥目標裏。

在我看來,這是一個深刻而偉大的、意識形態上的巨大變革:我們不再僅僅從國家民族的宏大命題來看「四個現代化」(工業、農業、國防與科學技術)和社會主義的奮鬥目標,而是將之與國人過上小康生活直接聯繫起來,影響深遠。到2002年十六大,更是旗幟鮮明地將「全面建設小康社會」直接寫進大會報告的標題,並首次提出「擴大中等收入者比重」。自此,「擴大中等收入者比重」成為國家一以貫之地強調並推進的國策。今日,14億國人全體脫貧,逾4億人崛起成為中產,從全世界範圍來看,這實在是一個階層流動的偉大故事!

不誇張地說,中產階層的崛起和衰落,與大國命運、中美關係的深刻變局,及全球地緣政治的劇烈動盪都密切相關,亦關乎「兩個香港」過往的裂變歷程及未來演變趨勢。故此,如何培育中產、如何令今日基層和青年人成為明日中產,成為我作為立法會議員的關注焦點。

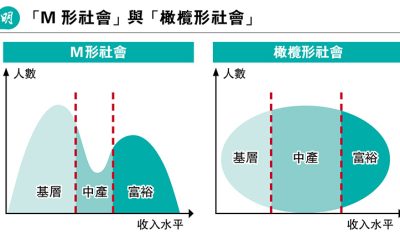

我在上篇說過,中產作為「一號精英香港」與「二號基層香港」之間的連接體,愈得到發展壯大,階層之間差距就會愈小,社會結構就愈穩固,經濟發展也愈有潛力。當中產壯大到一定程度,成為社會主體,整體社會結構就呈現中間大、兩頭小的「橄欖形」——「橄欖形社會」一詞便來源於此。這是一種更平衡、穩定、可持續的理想社會結構,也正是「兩個香港」走向彌合的結果。

內地對「橄欖形社會」的定義

那麼,中產階層在社會所佔比例達到多少,可稱之為「橄欖形社會」?與中產階層很難具體定義一樣,橄欖形社會亦難清晰劃出這樣的邊界。不過從基本邏輯來看,中產階層至少應佔社會總人口50%以上,才可能呈現「中間大、兩頭小」社會形態。而大多數海內外研究認為,在橄欖形社會裏,中產階層的理想比例應在60%至70%之間。

讓我們看看中國內地是如何定義這種社會結構。在國家的重大官方文件中,多次提過「小康社會」、「擴大中等收入群體」、「形成橄欖形分配格局」、「共同富裕」。這幾個概念跟橄欖形社會有什麼關聯?

「小康社會」可謂改革開放道路上的第一級階梯,正如《詩經》所言「汔可小康」,意即百姓生活安樂溫飽。1979年鄧小平首次提出「小康」概念;1982年中央文件將「小康水平」正式納入奮鬥目標——這是中國改革開放後一次歷史性的、意識形態上的巨大變革,將提升人民生活水平與民族復興的宏大命題,共同置於奮鬥的核心目標中。2002年,中央更進一步提出「全面建設小康社會」。這種階段性目標的提升,揭示着國家發展由追求基本溫飽,過渡到普遍的安定富足。2021年,習近平總書記在慶祝中共成立100周年大會上宣告中國「全面建成了小康社會」,標誌着絕對貧困的歷史性解決。

港構建橄欖形社會 呼應國家發展大局

然而達至「小康社會」僅是起點,社會結構需進一步優化。本世紀以來,「擴大中等收入群體」、「形成橄欖形分配格局」、「共同富裕」這幾個概念,相繼出現在中央文件。

若查閱本世紀以來的重大官方文件和論述,我們可以梳理出以下邏輯關係:(1)建成「小康社會」是達到「共同富裕」和「形成橄欖形分配格局」的起點,國家目前已經實現這一目標;(2)「共同富裕」與「形成橄欖形分配格局」,是相輔相成的關係,如車之兩輪、鳥之雙翼,都是中國式現代化的具體目標;(3)「擴大中等收入群體」,則是實現這兩個目標的手段和路徑。

香港作為國家一部分,其社會結構的優化,跟國家整體戰略密不可分。建設橄欖形社會,既是彌合「兩個香港」的關鍵,也是對國家「共同富裕」及「形成橄欖形分配格局」目標的積極響應。通過推動階層流動、擴大中產階層,不僅能夠增強香港社會凝聚力,更能與國家發展同頻共振、良性互動,在融入國家大局中實現自身轉型。這是香港的使命,更是我們的機遇。下周續談。

作者是立法會議員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[洪雯]