觀點

趙永佳、魏宇瑩:從物資包到診間:疫情如何改寫港人對中醫的想像

【明報文章】新冠疫情期間,不少香港市民嘗試以中醫藥應對發燒、咳嗽等症狀;中醫業界亦積極投入抗疫,在社區層面支援確診者。政府其後推出相關計劃,向新冠患者提供中醫服務,使中醫成為抗疫期間的重要醫療選項之一。在此背景下,教大社會科學與政策研究學系獲中醫藥發展基金資助,於今年3至4月展開問卷調查,全面了解市民在疫情期間的使用中醫情况與評價。結果顯示,逾一半受訪者在感染新冠時曾服中成藥,近三成曾求診中醫;多數使用者認為中醫藥在紓緩症狀方面具明顯效果。

疫情裏市民使用中醫資源的方式

本研究共收集1505份有效電話問卷,並訪談51名新冠康復者,重點包括就醫行為、療效評價及使用經驗。研究亦延續了2020至2021年同類調查,得以比較疫情前後的態度變化。結合量化與質性資料可見,中醫在疫情期間不僅發揮過往「替代/補充醫療」角色,更推動市民對其中長期定位產生新理解。

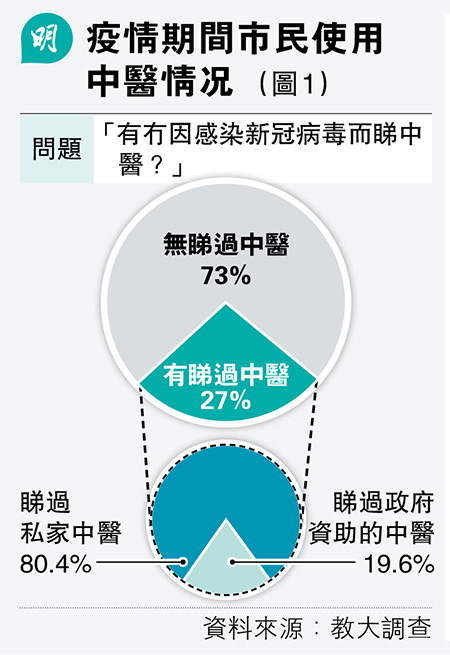

疫情期間,市民使用中醫資源的方式相當多元:除了服用政府派發的抗疫中成藥,不少人也求診中醫,或透過湯劑與藥膳調理。在曾接收政府抗疫物資包者中,53.9%曾服用物資包內的中成藥;由圖1可見,在曾確診者中,27%曾因新冠症狀求診中醫,但當中實際使用政府資助中醫服務的比例僅19.6%,顯示政策滲透仍有限。值得一提的是,根據研究團隊早前調查分析,約有一半市民於過去一年內曾使用中醫服務,顯示中醫在港的使用相當普遍。

不同群組差異分明。於「服用中成藥」方面,中年群組(40至59歲)比例最高(57.7%);低收入組別(家庭月入少於3萬元)服用率達61.9%,明顯高於中高收入組別。有趣的是,男性的服用率(55.1%)意外地略高於女性(52.7%),這與過往「女性較傾向使用中醫」的普遍印象不同,可能與用藥便利性、對中醫藥的認識等因素有關。

於「求診中醫」方面(圖2),女性比例(33.6%)顯著高於男性(20%);長者(60歲或以上)使用率(31.6%)遠高於40歲以下(19.3%)。進一步看政府資助服務(圖3),低收入群組(27%)和長者群體(26%)的使用率最高,反映公營資源對基層市民和長者尤其重要。相對而言,年輕組別使用率最低(12.9%)。訪談結果有助解釋這一現象:部分年輕受訪者表示不了解資助服務,另一部分年輕人則認為「中醫較適合長者,不宜佔用資源」。

2020年調查顯示,僅21.1%市民認同中醫藥對預防與治療新冠有效;但疫情期間的實際經驗顯著改變了觀感。在曾服用抗疫中成藥者裏,高達84%表示「有幫助」;其中,中老年群體認可率逾85%,而40歲以下群體為75.7%。如圖4所示,在曾因新冠症狀求診中醫者當中,亦有68.2%認可中醫治療效果。其中,男女對中醫療效的正面評價相近:年輕及中年群組對中醫治療效果的認可度逾70%,低收入組別裏的認可比例亦達75.8%。

訪談結果補充了統計圖像。多名受訪者表示政府派發的連花清瘟「見效快」,迅速緩解發燒與喉嚨不適;亦有人稱飲用中藥後「恢復更快、後遺症更少」;部分受訪者更強調「及早使用中藥可避免病情惡化」。除服用中藥,有受訪者也嘗試針灸以紓緩疲累感,效果顯著。不少人把正面經驗分享予親友,對方症狀亦隨之改善。這些個案顯示,中醫療效的個人體驗正在社交網絡擴散,逐步累積成集體信任。

延續效應:疫情經驗推動持續使用

研究發現,疫情期間的使用經驗及其後的醫療選擇,存在顯著關聯。於過去一年有求診中醫者當中,有43.8%表示自己曾於疫情期間使用中醫服務;相對地,過去一年無求診中醫者中,疫情期間使用中醫的比例僅11%。類似的延續效應,也出現於家庭層面:若受訪者過去一年曾看中醫,其同住家人較可能在疫情期間使用中醫(33.9%對16.9%)。於過去一年有看中醫的受訪者裏,高達76.3%認可中醫對家人紓緩新冠症狀有幫助。可見,實際療效體驗推動了後續使用與累積信任。

多名受訪者直言,原以為中醫「見效慢」、「作用不明顯」,但疫情中的親身經驗改變了看法。有人指出,中醫在急性症狀上一至兩天內可見效;亦有人表示中醫治療長期不適或後遺症得到明顯好轉。疫情遂成為不少人重新認識中醫的契機,尤其在年輕一代,態度轉變格外突出——上文提到,年輕群體對中醫治療新冠的認可度達70.1%,訪談中也有不少年輕受訪者坦言疫情後「對中醫印象變好,就醫選擇變多,會嘗試看中醫」。

政策觀察:成果可見,滲透不足

雖然政府在疫情期間推出多項中醫支援措施,惟從數據與訪談看,實際滲透率與成效仍有距離。即使在有需求的群體中,能夠接觸並使用政府資助服務的比例不高;不少人直言「不知道政府有提供中醫新冠治療」,反映宣傳不足。同時,預約流程繁瑣、名額有限等問題,削弱了政策轉化為實際使用的能力。

對於統一派發的抗疫中成藥,部分市民對使用指引感困惑。中醫講求因人制宜,連花清瘟並非人人適用,長者或體弱者未必合適。考慮到當時屬緊急防疫,統一派發可理解;但未來如有類似安排,宜提供更清晰、分眾的服藥指引和風險提示。

此外,近半受訪者認為中央援港的中醫支援「有幫助」,顯示社會整體對中醫介入抗疫持肯定態度。倘政府在推廣、覆蓋及指引方面進一步完善,將更有助鞏固疫情期間累積的正面經驗,並推動中醫於本地醫療體系的長遠發展。

結語

中醫在新冠疫情裏扮演了重要角色。市民對中成藥與中醫服務的使用,改變了對中醫的認知與信任,且延續至疫後日常。當前挑戰並非療效認可,而是如何提升政策可及性與可用性:令知道的人更多,能用的人更易用,用得其所更安全。倘能夠對症下藥,疫情帶來的信任資本,有望轉化為香港中醫長期而穩健的制度進步。

參考資料:趙永佳、魏宇瑩(2025年9月29日)〈香港市民使用中醫的最新趨勢〉,《明報》

作者趙永佳是教大社會科學與政策研究學系講座教授,魏宇瑩是教大社會科學與政策研究學系研究助理

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[趙永佳、魏宇瑩]