港聞

科企多持無形資產 估值案例不多

【明報專訊】政府冀推動知識產權融資生態發展,知識產權署長黃福來昨在傳媒茶敘解釋,香港正全力推動創科發展,很多中小企處於業務發展增長期,需投入很多資金於研發方面,但往往數年後才有資金回籠,而不少創科企業「實質資產」甚少,主要持有的是「無形資產」,例如專利,向銀行融資有困難。金融界立法會議員陳振英向本報表示,現時本地銀行處理的知識產權(IP)融資案例不多,主要原因是估值難。

難判斷商業價值 不同行業有異

陳振英解釋,與傳統房地產或黃金估值不同,銀行未能判斷企業持有的知識產權能否轉化為商業方案,並產生盈利及現金流;即使估值之後,銀行對知識產權的抵押率,亦欠慣例可參考,而針對不同行業的估值,亦可能有異。

陳說,內地的知識產權發展走得較前、規模較大,開始見到有銀行向企業提供知識產權的融資方案,但現階段未見有成熟機制成形。針對銀行面對「估值難」問題,陳振英認為關鍵在特定行業有否足夠的商業案例參考,舉例文創行業可參考泡泡瑪特如何憑知識產權獲利,認為愈多商業案例,將有助銀行估值。

二手IP交易未成熟 抵押套現難

針對以知識產權融資,業界現時亦面對其他限制。黃福來昨表示,除了中小企及銀行業界對商標、專利等無形資產的價值未熟悉外,業界以往要評估其價值亦不容易,因這類無形資產未必可在公司帳目直接可見,許多與知識產權有關的交易亦非公開。黃又提到,目前市面並沒具規模及獲廣泛認可的知識產權二手交易市場,若借款人未能償還債款,銀行若要將抵押品套現會有困難。

日報新聞-相關報道:

官方為IP估值 助科企獲銀行融資 首批物色中小企項目 冀建案例訂指引 (2025-10-04)

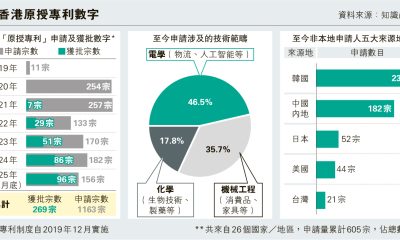

原授專利受外國認可 逾半申請非本地 (2025-10-04)