副刊

電子舞鞋藏感應器 踢躂踏出樂器樂章新想像

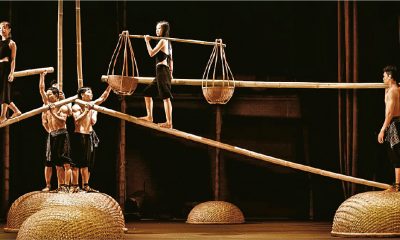

【明報專訊】縱然小眾,但仍有人默默耕耘,香港本地踢躂舞團STEP OUT Studios將在11月帶來全港首個電子踢躂舞蹈劇場演出The Next Movement。STEP OUT Studios創辦人之一陳素妍(Zoe)解釋,Movement有三重意思,最表層自然是指踢躂舞蹈動作,更深一層是音樂樂章,指向踢躂舞是舞蹈和音樂的結合;宏觀來看,這次演出是踢躂舞的一次革新。

回顧歷史,踢躂舞源自20世紀初的美國,當時的黑人奴隸被禁止敲打樂器,他們以拍手、踏步等表達心中所想,逐漸演變出踢躂舞這種藝術形式。傳統踢躂舞鞋的鞋底帶有金屬片,舞者舞動時金屬片隨之敲打地板,發出清脆嘹亮的聲音。但由技術總監及樂器設計師吳澤霖設計的電子舞鞋卻大膽打破傳統,把金屬片換成藏在鞋底裏的7個感應器,舞者每一下踏動,觸碰感應器,便會連接到音樂總監hirsk的音樂軟件,繼而發出不同聲音,如敲擊樂聲、琴聲等。

感應器取代金屬片 如「穿上外星科技」

製作電子舞鞋的想法,STEP OUT Studios另一創辦人鄧偉豐(CAL)說要追溯到疫情時期,「我們要在家隔離,不想刮花地板,吵到別人,所以我就想會不會有一種踢躂舞鞋,只有自己聽到聲音,又不會刮花地板」,他便問吳澤霖這個想法在技術上是否可行。吳澤霖喜歡挑戰樂器與界面的關係,他在CAL的想法之上繼續想像,「我覺得踢躂舞是一個很有歷史的藝術形式,但怎樣走出純粹是自然聲(acoustic)的界限呢」?因而萌生兩個想像:一,踢躂舞鞋可否產生更多不同的音(note)?所以吳澤霖放入感應器,以偵測舞者舞動時,鞋不同部分受到的壓力;二,踢躂舞通常都是先有音樂,舞者再跟隨音樂跳舞,可否反過來,舞者用這個電子舞鞋跳舞,錄製聲音後再用來創作?

「樂器本身不應該日曬雨淋,大家在袋裏把結他取出,都要小心不要刮到它、怕它跌,但在這個項目最大的挑戰是,這雙鞋要很粗暴地對待,所以在整個研發過程,有很多地方看似較易處理,但因為這是一對舞鞋,所以挑戰未必在音樂上,而是工學上需要更robust(結實)。」吳澤霖製作出第一版電子舞鞋後,Zoe和CAL馬上試穿,Zoe笑言像是穿上「外星科技」,「但我覺得很不安,因為有些踢躂舞的語言和腳步動作是做不到的——譬如金屬片能做到slide(滑動),電子舞鞋的膠底就未能做到」。

穿上電子舞鞋,Zoe說踢躂舞者的想法也要有所改變。在傳統踢躂舞鞋的設計,鞋尖的金屬片屬高音,鞋跟的金屬片屬低音,即使會因力度、角度而出現不同質感的高低音,但都會有大致音域。相反,電子舞鞋能發出不同聲音,舞者便要用更多時間習慣怎樣的力度才能做到某個聲音;舞者甚至有時要「違反平時跳舞的概念」,若把高低音混放在不同感應器,就和他們平時跳的樂理——踏鞋尖是高音,踩鞋跟是低音——有所不同。CAL也形容初嘗電子舞鞋的感覺是瘋狂,「我很習慣(踢躂舞鞋)產出的聲音,很直接,就是金屬片、磚地、石屎地、木地板那種質感,但當出現另一種聲音,嘩,很瘋狂,甚至我記得那時候有爵士鼓(的聲音),那是我的夢想」。

帶電子舞鞋訪踢躂舞發源地 反應正面

薄薄一層鞋底,放滿感應器,又要承受舞者的重量和激烈動作,排練時電子舞鞋的線位曾裂開,亦出現各種小問題,所以吳澤霖也會參與排練,和舞者一起討論、改良,他說這雙電子舞鞋不再只是由一個小想法而誕生,而是由Zoe、CAL、hirsk、其他3個舞者等所有人的經驗累積而成。Zoe、CAL和hirsk更把電子舞鞋帶到洛杉磯和紐約,這樣破格的踢躂舞鞋,在美國這個踢躂舞發源地,會獲得怎樣的評價?Zoe說,外國藝術家的評價九成都是正面,有一個樂手甚至說:「未來一片光明,你們把踢躂舞帶回來!」一個女踢躂舞者Lisa La Touche也笑說那雙電子舞鞋是她的尺寸,可否送她一雙。當然,也有人試穿後認為電子舞鞋雖有趣,但更讓其想念傳統踢躂舞鞋的即時反應、力度。

而美國之旅讓CAL留下最深刻的印象,是他很享受看到踢躂舞大師穿上電子舞鞋時,都好像回到他們第一次穿上傳統舞鞋的時候,「因為那個聲音跟他們想像的可能有點不同,這個位置出的是鼓聲,那個位置出的是一段旋律,他們試得很清楚。試完後才因應試出來的答案再去玩,整個過程很好看」。CAL也說這趟旅程他們要去尋踢躂舞的根,除向大師了解他們的歷史和踢躂舞的律動如何影響現在外,他還特意帶着電子舞鞋到著名美國黑人踢躂舞大師比爾.羅賓遜(Bill Robinson)的墓前拜祭。

由疫情時的想法萌芽,到2023年獲政府資助開始研發電子舞鞋,再到美國汲取意見,尋找靈感,團隊最後慢慢建構出The Next Movement,匯聚舞蹈、聲音藝術、劇場等元素。他們曾想過是否要以一個踢躂舞大師的生平作為主線,但一路創作發現,這個項目如何由零到有的探索故事才是最珍貴,最能讓觀眾產生共鳴——第一次試穿的感覺,研發過程遇到什麼問題,甚至當電子舞鞋在演出時出現故障,他們如何應對。

hirsk負責整個演出的音樂創作,他認為這跟他之前做的演出很不同,「雖然會把電子舞鞋視作樂器,但始終它跟傳統舞鞋在控制的準繩度上有點距離……所以在設計音樂時,我發現不可以完全當它是樂器,至少要當它有一半是裝置藝術,因為很多時你走進裝置藝術,會觸發很多聲音」。所以,他找來幾個擅長即興的樂手,如琴手朱肇階、小號手葉展澄、鼓手杜嘉朗,他們不僅會做緊湊、有節奏的音樂編排,也會參考博物館裏的當代聲音藝術裝置,「聲音藝術就是,很多時人們拿膠袋、氣球去玩,表演者要靠聽去調整自己,原來這樣搓氣球會有這個聲音,我就多搓幾下,令它慢慢變成我的樂器;這雙電子舞鞋情况類近,譬如他們就算沒有踏步都有聲音,或踏了反而沒有聲音,起跳那刻本不應有聲音,但突然又有聲音,所以對舞者來說這也是一個聲音藝術的練習,我的角色就是設計場景,讓整件事最後呈現出來是音樂」。

聲音動作互相影響 創作者是編舞也是編曲

現代音樂以外,hirsk也想致敬和參考踢躂舞傳統的音樂風格,如swing jazz(搖擺爵士樂)。把踢躂舞慣用的音樂重新取樣(sample),用另一種效果呈現;又把觀眾帶進隧道裏踢躂,第二下踢躂又去了另一個空間……hirsk拋出各種奇思妙想,他歸納無論是傳統,還是像外太空的音樂風格都會涵蓋其中。hirsk亦正和Zoe發展一個表演段落,「將一些音分配給5個舞者,我們的思維有點像是一個合唱團,分配給不同的聲部,當中再牽涉他們的腳步動作和編舞」。Zoe續說:「所以我們要很緊密合作,我們的動作會影響他的聲音,他的聲音會影響我們的動作和敘事方式。」他們笑言,大家的頭銜都要改一改,編舞也是編曲,編曲也要編舞。

盼反思藝術科技 踢躂舞不止是娛樂

耗時約兩年籌備,每個人都對演出有些寄望。吳澤霖希望這雙電子舞鞋能啟發觀眾在生命中尋找節奏,變成音樂;hirsk則希望啟發觀眾反思藝術科技,他說很難得有演出能經歷這麼長的研究過程,他在過程中看到科技之外更珍貴的人性和藝術。CAL說:「前幾年常聽別人說,踢躂舞很具娛樂,但不夠藝術,我經常都懷疑這句話。的確這是STEP OUT studios第一次入劇場做這樣規模的演出,我想用這個演出再次證明踢躂舞和這雙新的電子舞鞋,怎樣用劇場的語言,呈現我們探索的故事。」Zoe亦說:「我想跟觀眾一起分享這個探索的旅程,中間有很多高與低,有成功,有失敗,會有自我懷疑,這個旅程如果可以跟觀眾一起分享,不知道他們能否獲得一點力量。」他們不敢說這個演出是否踢躂舞界的大突破,但他們很期待演出會帶來怎樣的化學反應,CAL說就像結他,由木結他,然後發明電結他,慢慢塑成搖滾音樂,「會不會我們丟了這些想法出去,不知道怎樣生出一些新的舞蹈風格,還是一對新的踢躂舞鞋,我很期待」。

The Next Movement

日期及時間:11月21至22日晚上8:00、11月23日下午3:00

地點:尖沙嘴梳士巴利道10號香港文化中心劇場

票價:$280

查詢:bit.ly/4nTKzYw

文:譚雅詩

設計:賴雋旼

編輯:王翠麗

[開眼 文化力場]