觀點

洪雯:重塑階層流動 構建「橄欖形社會」(一)

【明報文章】在我眼中,香港雖小,卻是一座頗為複雜的城市,在很多範疇都呈現出鮮明的「一體兩面」特徵:既現代,又傳統;既開放,又保守;既國際,又市井;既密集,又開闊;既冷酷,又溫情……還有,既富裕,又貧窮;既匯聚大量精英,亦有大量基層。

培育中產 是社會穩定發展的關鍵

4年前,我在拙作《兩個香港的彌合之路:拆解經濟深層次矛盾》裏指出,現實中其實存在着「兩個香港」,即我在書裏所述的「一號香港」(或「精英香港」)與「二號香港」(或「基層香港」)。

作為國際金融中心、資本流通平台、「超級聯繫人」的「一號香港」,集合了香港現階段的主要優勢和國際功能,是全球化之下的贏家,但能夠受益的主要是精英階層;而大多數中產和基層市民賴以安身立命的「二號香港」,於過去多年出現了競爭力弱化、產業空心化和單一化、新的經濟增長點難以形成、階層固化、年輕人和基層向上流動通道狹窄等現象。現實中,平行時空裏的「兩個香港」幾乎沒有交集。

「兩個香港」的分野,既存在於經濟功能、產業構成、政策資源、國際競爭力、未來發展潛力等範疇,也存在於社會分層的層面。從社會分層的視角來看,香港之所以裂變成為了兩個部分,中間橫亙着難以跨越的鴻溝,正是因為中產階層沒能成長壯大,甚至出現萎縮。

中產階層是社會裏介乎於精英階層與低收入階層之間的連接部位,被廣泛譽為社會的「穩定器」和「緩衝墊」,及防止階層斷裂的「黏合劑」。中產階層在社會裏所佔份額愈大,意味着經濟愈有動力、收入分配愈合理、階層差距愈小、社會愈趨穩定;反之,社會就會走向兩極分化,甚至出現階層斷裂的風險。那麼,誰是中產?

誰是中產

「中產階層」(middle class)這個詞被全世界廣泛運用和研究,其準確定義卻是一個難題。

經濟因素是定義「中產」的最主要角度。眾多研究從收入水平、消費水平、資產水平等經濟維度來定義中產,我在此不詳細引述。廣泛的文獻查閱表明,全球至今沒有一個清晰而具體的、被廣泛認可的「中產」界定。

在經濟角度之外,不少研究亦從其他視角來定義「中產」,例如教育程度、職業、社會地位、價值觀與生活方式、群體自我認同,甚至社會政治取態等。但這些定義方式均存在一定的主觀性,爭議較大,更無法定量。

若是參考內地有關中產階層的國家政策,就會發現國家文件中用「中等收入者」來指代這一個群體,而不用「中產階層」或「中產階級」的提法。比如,2002年中共十六大報告提出「以共同富裕為目標,擴大中等收入者比重,提高低收入者收入水平」。自此,「擴大中等收入者比重」的提法,持續出現在之後的諸多中央重要文件裏,成為國家明確的政策目標。但何謂「中等收入者」,國家文件卻也沒有給出具體定義。

從大量文獻可見,「中產」的界定是一個言人人殊的難題,不可能對這個群體劃出一條清晰而又普遍接受的界限,本文亦不打算就「中產」給出一個具體定義。

結合香港自身情况,本文所指的「中產階層」,一般情况下是指具備一定經濟水平、擁有相對穩定的職業、享受相對舒適的生活質量的人群。這樣的定義雖不甚明晰、難以精確定量,卻不妨礙我們深入探討如何在香港擴大這樣的人群。

中產難定義 但重要性無庸置疑

雖然中產階層的具體定義難有共識,但對於擴大中產階層的重要性,全世界幾乎一致肯定。

中產階層經濟獨立,不依賴社會福利作為生活來源。他們甚至是納稅人、企業家、創業者,為社會提供稅收和多元就業來源。中產通常受過中高等教育、有穩定職業,是全社會人力資源的中堅力量,是經濟運行、產業發展、科技創新的中流砥柱。

另外,中產階層已經超越了基本生存的需求,在消費行為上更多元化,注重品質、個性化、創新性、生活和精神體驗等,是重要的市場消費力量,其需求能夠帶動有關產業發展,促進科技創新和產業升級。

所以,當中產階層規模足夠大,將有利於提升全社會整體勞動力的素質,並成為激發經濟活力的主要源泉,及推動科技創新、產業結構優化和升級的主要驅動力。

此外,中產階層被譽為社會穩定的「壓艙石」。貧富差距懸殊和兩極分化,會導致社會撕裂和動盪。而中產階層是富裕與貧窮階層之間的連接點,其壯大將直接減少貧富差距,緩解貧富階層之間的矛盾,彌合社會裂痕。

中產階層通常較理性務實,他們作為社會發展的受益者,社會態度會更溫和理性,不希望看到既定的秩序受破壞,有利於營造穩定的社會環境。他們的價值觀,更為強調個人成就、自我實現和社會責任,願意參與社會事務,為改善社會環境和發展社會事業作出貢獻,是社會進步的積極力量。故此,穩固並擴大中產階層,成為眾多國家的政策目標。

走向「橄欖形社會」

過去20多年間,隨着香港產業結構進一步走向單一化和空心化,及房屋結構出現惡化、房屋階梯斷裂(這些問題我過往多次在本欄詳述),向上的階層流動整體趨於放緩,甚至停滯。這個過程中,不排除部分中產階層向上流動成為富裕階層,惟亦有部分人向下滑落至基層。同時,基層向上流動成為中產的機會出現下降迹象。

兩種趨勢之下,中產階層在社會裏所佔的份額停滯,甚至萎縮。當「精英香港」與「基層香港」之間的連結部位縮小,社會結構便出現了中間塌陷、兩極分化,從而裂變成「兩個香港」。

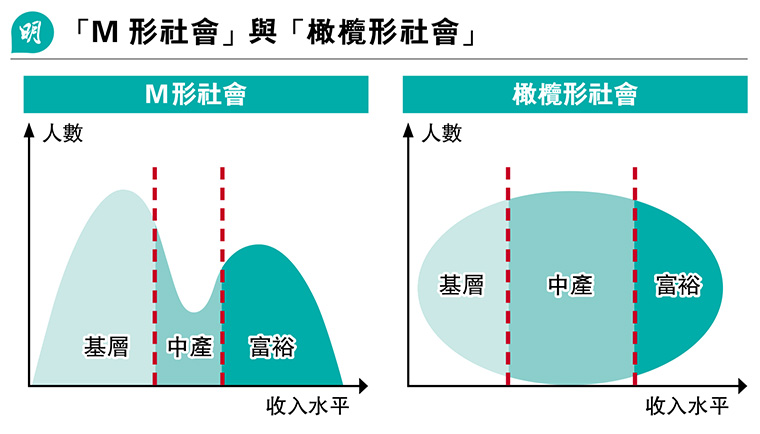

這樣的社會結構,類似日本管理學家大前研一提出的「M形社會(M-shaped Society)」,即社會結構當中出現明顯的兩極分化現象,特點是中產階級逐漸萎縮,富裕階層與貧窮階層的比例增加,形似字母「M」的形狀。於M形社會中,階層流動性降低,不僅經濟發展受限,更由於貧富兩極之間缺乏連接,出現階層斷裂的風險,政治上的分歧可能會激化,或會導致出現極端思潮,社會的穩定性因而受到威脅。

欲彌合「兩個香港」,最有效方式便是穩固並擴大「兩個香港」之間的連接部位——中產階層。

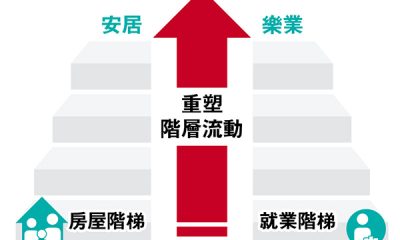

當中產階層在社會裏的比例逐漸上升,最終超越基層和富裕階層,成為社會的主體時,社會結構將呈現出中間大、兩頭小的「橄欖形」。這是一種更平衡、穩定、可持續的理想社會結構,也正是「兩個香港」走向彌合的結果(見圖)。所以,培育中產、重塑階層流動,以此彌合「兩個香港」,最終走向「橄欖形社會」,便是我的願景。

在這樣的願景下,我長期思考的問題是:我們該如何在香港培育中產?如何令今日的基層和青年人成為明日的中產?下周續談。

作者是立法會議員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[洪雯]