副刊

主題旅遊:饒平發現潮州土樓之旅

【明報專訊】說到廣東的族群,我們通常會想到廣府、客家、潮汕。每個族群也有自己的常見形象乃至stereotype——廣府人飲茶唱粵曲,客家人修圍樓吃燜豬肉,潮汕人食牛肉下海經商……不過,到廣東各地旅行,這些以往的「廣東印象」隨時都會受到質疑。在廣東東部、屬於潮州市的饒平縣,從南到北穿行在海岸和山區間,這些印象更是大受衝擊。此地最有意思的,是許多人未曾聽過的「潮州土樓」。初次到訪饒平,緣於與幾位朋友的閩南旅行,一路走到福建西南部的詔安縣,我們便說不如直接去看看廣東東端的饒平縣是什麼樣子。在網上搜索當地古蹟,我們意外發現饒平以土樓著稱——全縣有上百座大大小小、或方或圓的堡壘式圍樓,也就是俗稱的客家土樓。人們通常以為土樓只有福建才有,沒想到粵東也有,那就更要去看。

廣東也是土樓之鄉?

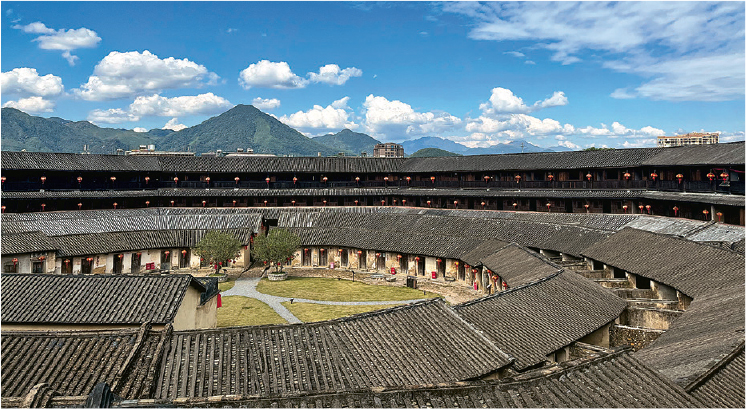

從詔安越過閩粵邊界,進入饒平,我們直奔位於三饒鎮的「道韻樓」。網上有資料介紹,這是「世界上最大的八卦形客家土樓」,現場看,確實極為壯觀。但令人驚奇的是,樓裏樓外的本地人,說的是潮州話而不是客家話。

土樓不是客家建築嗎?我們本想着位於山區的三饒鎮有土樓,應該已經是客家地界,結果一問,整個鎮上通行的也都是潮州話。「要再往北去的幾個鎮才說客家話。」等一下,所以鎮上的幾座巨型土樓,其實也並非客家土樓,而是「潮州土樓」?「沒錯。」我們很驚訝。原來,土樓並不止是客家人在修。

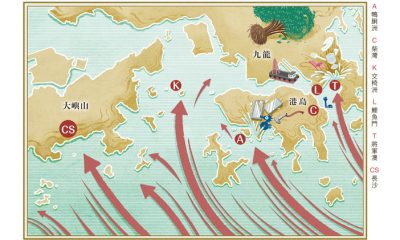

帶着這種驚訝,我約了朋友再訪饒平,專門來一次土樓之旅。這次我們換了方向,從最北邊開始。饒平正好是個長條狀的縣,豎在潮州市地界的最東,從南到北差不多有100公里長。我們先是到梅州市的大埔縣,再從大埔進入饒平最北的上饒鎮、饒洋鎮,一路向南,經過說客家話的山區,直到說潮州話的三饒鎮為止。

去了大埔才發現,土樓和客家的關係其實很微妙——在「世界客都」的梅州和大埔,主要的民居是圍龍屋,土樓的數量極少,當地最出名的一座,是位於大埔和饒平交界山區的一座雅致圓樓——「花萼樓」。

一進入饒平地界,沿路都是土樓,體型也相當龐大——動輒一圈在100米以上。沿着山區河谷的永善、上善、二善幾個饒平最北的村落,至少6座大型圓樓。這些樓的外觀和平時照片上看到的福建客家土樓相若——黃色土牆、木頭屋簷,門楣上有精美的匾額,內裏是青磚圍着的水井和小廣場,一戶戶人家環繞着廣場,像車輪的輻條那樣鋪開。

正在消失的土樓世界

一路南下,土樓愈來愈多,樓體的保存狀態也各不相同。走這一次才知道,許多土樓的產權就似切蛋糕——一戶一戶,就如同蛋糕上一個一個小三角形切塊,是一個個彼此獨立的單元。年歲日久,一些住在土樓的家庭不滿居住環境,就把自己家的那個三角形拆了翻新,改建了現代村屋,好似是一個忌廉蛋糕中,這邊替換了一塊朱古力三角,那邊改成一件抹茶芝士三角。新土樓也就變成土樓和石屎樓的fusion;也有一些家庭已經搬走,他們所屬的那個三角形就年久失修,甚至坍圮,再次恢復自然的野草和藤蔓。

一開始看到這番景象,我們這些城市裏來的人當然是要長吁短嘆,希望能夠有更多保育。但打開衛星地圖,饒平鄉間的土樓有上百座,它們全都能當作文物保育起來嗎?修繕和維護的成本恐怕太大。

有居民居住當然是最好的保育方式,但土樓往往偏僻,缺乏隔音和私密,住起來並不舒適,還要花不菲經費維修,除了已經習慣的長者,又有多少年輕一代的村民還願意居住呢?鄉間甚至有好多土樓,已經在近年的雨水中整圈倒塌,只剩下少許門窗,成為類似宮崎駿動漫中《天空之城》的場景。

長年失修 部分已坍塌

那些沒有被列入文物保護單位的土樓,只能期待命運的結果。但列為文物的土樓,也同樣難逃風雨的冲刷,上饒鎮馬坑村的「鎮福樓」,周長有200米,是饒平北部最大的土樓,列為廣東省保護文物,現已坍塌了一部分,政府正把部分居民遷出打算維修;饒洋鎮赤棠村的「新彩樓」,是當地最宏偉的土樓,高達4層近14米,同樣是省級保護文物。多年來因為失修,已經坍塌近半。我們到時,這座樓的居民已經全部遷出,施工隊正在重修外牆和內圈。

看着這些修繕中的土樓,我們其實頗為感慨。一邊是感慨相比那些知名的土樓,這些同樣壯觀的建築罕有人知,尤其是那些接近坍塌的,作為遊客體驗到的可以說是authenticity,原汁原味,沒有旅遊開發味道;另一邊則是感慨:藏在深山,正在日漸朽壞的這些土樓,若是沒有趁上中國這一波的非遺和文物旅遊熱潮,就算偶爾在當地政府或村民手中有所修繕,是不是也很難避免紛紛回歸山林,成為衛星地圖上一處處留着圓形痕迹的樹叢?

土樓、移民和粵東戰亂史

說到旅遊,土樓這些年來可以說是聲名大噪。福建土樓在2008年被列入聯合國教科文組織的世界文化遺產名單。那之後,福建漳州市北部山區的好幾個土樓景區每天都遊客如織。作為對照,饒平土樓的壯觀程度其實並不在人之下,大部分卻鮮為人知。此前我們可曾聽過「廣東土樓」,又或是「潮州土樓」?包括我們在內的公眾,多半已經將土樓這樣的建築和福建、客家綁定在了一起,我們的旅遊,很多時候也的確是在消費對族群、地域的固定認識。

要不是「偶遇」饒平土樓,我也會繼續認為土樓只是客家文化的象徵,也不會知道在潮汕地區,還存在着一種福建少有的土樓形式,那就是「潮式土樓」——說潮州話的人也修築土樓,一些會修成和客家土樓一樣的黃色夯土牆,但另一些會用很不同的材料來修築外牆,比如三合土和石材。這些潮式土樓往往看起來是灰色或是白色。其中最容易去到的,就是從三饒鎮道韻樓後的村路一直往山上去可以抵達的「里秀樓」,當地人又叫做「灰樓」。它就是用三合土修成的,因為三合土更耐水,它的外觀保持更完好。細節上,這座樓裝飾着潮汕風格的嵌瓷和木雕,十分耐看。

在饒平從北跑走到南,歷史讓人愈來愈好奇:雖然饒平北部接着大埔,但這裏的「客家」,無論是建築,還是飲食,都和大埔不太相似。比如這裏就沒有大埔常見的圍龍屋,本地客家人的飲食中也有潮州風格的餃麵。所以歷史上,這裏的潮州話和客家話人群到底經歷了什麼樣的互動?土樓到底是誰先開始建?怎麼樣傳開的?

客家土樓名聲太大

帶着這些疑惑,從饒平回來後,我讀了許多資料。原來,有許多土樓研究者已提出,把土樓叫做「福建土樓」或者「客家土樓」都有一定的偏差。土樓研究權威黃漢民當年就感慨說,實際上土樓可以分為客家土樓、閩南土樓和粵東北土樓——也就是這裏所說的潮州土樓。但因為客家土樓在現代名聲大,人們往往更認這塊招牌,後來申遺時能達成共識改用「福建土樓」,已經不易。

一些研究者提到,土樓的歷史和明末清初粵東閩西地區的「山海寇亂」有關。這一代的山區,夾在贛州、漳州、潮州之間,宋代以前人煙稀少,明代中葉開始,移民逐漸進入。人口增多帶來的是不同群體、移民之間的融合,也是衝突。除了本地矛盾,海上的海盜、倭寇也正好在外海的東山島等地活動,甚至台灣的鄭軍,也多次在饒平到漳州一帶登陸。土樓這樣的堡壘式建築,據考證和那個時代官府無力應對層出不窮的暴力衝突與戰爭有關。官方鼓勵人民把上百人的家族聚在一起,修建更大規模的堡壘式建築自衛。

當然,這些體量巨大的堡壘,是否只是「自衛」,我們很難說清楚,道韻樓的傳說中就提到,這裏曾被「官府收編的土匪」圍攻數月而不克。那在這個故事裏,官府、被官府收編的土匪,以及本地居民,到底誰是官,誰是民,誰是匪呢?明末時,饒平甚至有一位叫做張漣的村民自立為「飛龍皇帝」,和官府打游擊數年才被剿滅。而一些可信度不高的傳說中,他還逃脫了圍剿,帶兵下南洋,在蘇門答臘稱了王。

還有一些研究提到,位於潮州和梅州之間這些住土樓的客家人,被叫做「半山客」,指的是他們介於梅縣、大埔的客家人群和潮汕人群之間。「半山客」很多是客家話和潮州話的雙語群體,生活習慣也是兩者交融。還有台灣學者提出,明清台灣移民社會中重要的、介於閩南和客家移民之間的「福佬客」群體,或許就和「半山客」原鄉有關。

誰是客家人?誰是潮汕人?之前我相信答案很簡單。現代文化產業,旅遊,乃至文化政治,也都想要一個簡單的、清晰的故事。但在潮汕和客家之間的粵東看到「潮州土樓」之後,我相信這個問題沒有一個完全正確的答案。

(每月最後周日刊出)

【北上走走系列之二】

文˙ 阿齊

{ 圖 } 作者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao