副刊

悼:在中國發現歷史的人走了

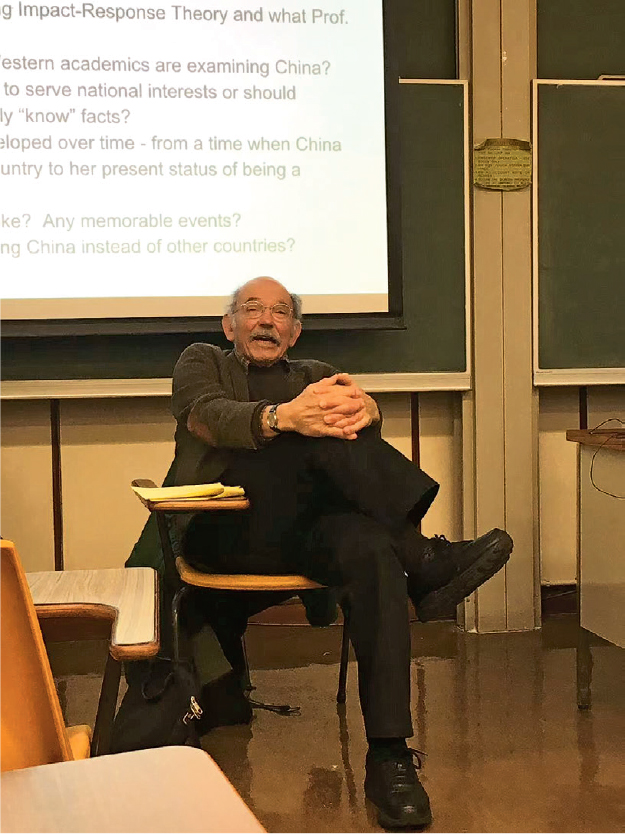

【明報專訊】9月15日,美國歷史學家柯文(Paul A. Cohen)在波士頓的長者服務中心離世,終年91歲。生前,他喜歡講一個冷笑話:在香港大學跟伴侶冼玉儀教授一起等候電梯時,曾碰到一位牧師,他讀過柯文研究中國與基督教的專著,亦與冼教授熟識;幾天前當他從冼教授那裏得知,柯文不久將來訪香港,曾大驚失色,他一直以為,柯文早已離開塵世,進了天堂!

之所以有此誤會,是因為柯文成名太早。柯文生於1934年,哈佛大學博士,師從費正清(John K. Fairbank)和史華慈(Benjamin I. Schwartz)這兩位美國中國研究領域的第一代學者,後長期任教於衛斯理學院,亦曾任哈佛大學費正清中國研究中心研究員。柯文的首部專著《中國與基督教》於1963年由哈佛大學出版社出版,於今已超過一甲子。此後,他陸續出版了多本著作,其中《在中國發現歷史:中國中心觀在美國的興起》和《歷史三調:作為事件、經歷和神話的義和團》影響尤大,是中國研究的經典之作。

2000年退休後,他有了更充裕的時間從事研究,亦經常於波士頓與香港之間穿梭。他專注於探究歷史敘事為何及如何在中國及人類社會引發共鳴,寫出了《與歷史對話:二十世紀中國對越王勾踐的敘述》及《歷史與大眾記憶:故事在危難時刻的力量》(History and Popular Memory: The Power of Story in Moments of Crisis)兩本專著。85歲時,柯文出版了回憶錄《走過兩遍的路:我的中國歷史學家之旅》,分享一生從事歷史研究所得的愉悅和滿足,以及對中國研究之理路的反思。

倡導中國中心觀

歷史是歷史學者重構的「有意義的過去」。所謂的「意義」,亦由學者賦予。中國過去幾千年所發生的事件,哪些富有意義,值得研究?標準為何?這些都是柯文從事中國研究,一直念茲在茲、不倦反思的問題。

1950至1960年代,主宰美國中國研究領域的視角是「西方中心觀」,亦是柯文在哈佛教師處習得的史觀,惟他並不亦步亦趨。1984年,他出版了至今仍被奉為經典的《在中國發現歷史》,批判了3種「西方中心觀」。第一種是以費正清為代表的「衝擊-回應模式」,該理論認為,晚清以來在中國歷史發展中起主導作用的因素或主要面向是西方的入侵。第二種是以列文森為代表的「傳統-現代模式」,認為中國的文化傳統與現代社會格格不入,成為現代化的阻礙,只有被西方打敗後,中國才終於開始沿着西方走過的路,逐漸實現現代化。第三種則是「帝國主義模式」,指認帝國主義是造成近百年中國遭遇的各種不幸的禍根。

在柯文看來,這3種模式都過分誇大了西方的作用,似乎中國近代發生的任何有歷史意義的變化,都在西方衝擊下產生。他認為,忽略從中國內部尋找現代化因素的可能性,其實是一種西方的種族優越感,最終把中國近代史研究帶上了一條狹窄的死路。

柯文提出的「中國中心觀」並非獨創,但在中國研究領域,他是第一位對這一趨勢做出明確、系統概括的學者。「中國中心觀」有多層含義,最主要的一點,是強調要從中國而不是西方的角度來着手研究中國史,應採取中國的而非西方的標準來決定中國的過往中何種現象具有歷史重要性。柯文強調,應該把注意力更多地集中在中國19世紀後半葉出現的內傾性變革,如商業發展、城市化加速、地方精英崛起等。自1980年代以來,該視角深刻地改變了美國的中國研究:「衝擊-回應模式」被逐漸拋棄,強調中國自身的因素才是中國近代以來變化的主因的「內部視角」成為新典範。

「中國中心觀」成為美國學界的典範後,柯文又開始反思該視角的諸多局限。比如,「中國中心觀」不適用於亞洲研究。儘管中國是亞洲的重要國家,但其他國家的作用也不應被忽略,日本學者就曾提倡以區域視角取而代之。研究非漢民族的歷史,中國中心論也有諸多不合之處。早前的清史曾主張,清朝之所以有如此長久的承平盛世,在開拓疆域等方面亦成果卓越,是因為滿人被成功漢化。如今頗有影響力的新清史學派,則認為清朝的成功主要是其「內亞性」,應該採用「清朝中心」或「滿族中心」視角。如果從滿族的角度看晚期中華帝國,自然和漢人視角所看到的圖景大相逕庭。從「中國中心觀」看海外華人的移民史,也會造成很大的問題。長期居住海外的華人,有的已在當地入籍,甚至不再認同自己是中國人,他們的歷史不止是中國史的一部分,更是移入國家和地區歷史的一部分。

轉向人類中心觀

意識到「中國中心觀」的限制,柯文將視角開始轉向「人類中心觀」。在研究中國史時,柯文開始強調中國人與西方人的相通之處;其二,他關心的學術問題不再局限於中國史領域,而是超越國別史,來考察歷史學本身。柯文的這一變化在《歷史三調》中已經開始呈現,該書研究義和團的歷史,但不是義和團研究,其學術關心在於我們如何理解過去。《歷史三調》提出了3種探索過去的途徑:過去可以是史家所重構的歷史事件(event),是親歷者所記憶的某種經歷(experience),亦可以是被扭曲以服務當下的迷思(myth)。這3種認識歷史的途徑,不僅是中國人認識過去的方式,更是人類理解歷史的普遍方式。

強調人類中心觀,其實是將視角從文化決定論轉向普遍人性決定論。前者強調不同文化所化之人,言行不同,故文化因素對歷史有決定性影響,而後者則強調文化所造成的差異並不重要,共同的人性才是決定言行方式最主要的因素。在西方的語境中,強調中西文化差異,其背後的預設,就是認為西方文化代表民主自由,而東方文化是專制獨裁的。在柯文看來,將文化本質化,是一種深刻的西方中心主義,甚至是種族主義,應該擯棄。從研究王韜開始,柯文就注意到中西文化的相同之處,自此以後,淡化文化差異,強調普遍人性,是其著作一以貫之的主題。

柯文晚年的《歷史與大眾記憶:故事在危機時刻的力量》一書,不僅涉及中國,更探討了人類如何利用歷史故事,化解危機。人類是一個記憶的共同體,通過歷史記憶,依靠持續講述某些歷史故事,將彼此聯繫在一起。在任何時候,這些故事都作為一種特殊的文化語言,在危難之際成為交流的媒介。當共同體中的某些人對未來憂心忡忡時,這些故事又提供了一個話語平台,令他們重獲安定。

柯文並非中國文明所化之人,可謂文化「局外人」。正因視野不為中國所限,他對中國的觀察反而展現了難得的洞見。對同行而言,他是一位成就斐然、愛說愛笑、心思純粹的學人;在晚輩眼中,他是一位和藹可親、喜歡自嘲、有求必應,還能把家收拾得井井有條,沒有一點「老人味」的長者。在紛爭不已的今日,他倡導的「人類中心觀」提醒我們,既要反思西方中心觀,亦不為中國中心觀所限,多強調人性之同,而非突出文化差異,庶幾可以減少衝突。歷史學是一門尊重人類生活經驗多樣性的學問,不該被用來建構任何一種文化優越論,更不應是鼓吹狹隘民族主義的工具。

文˙毛升

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao