港聞

病人組織帶病患北上 每周一次 每次20人

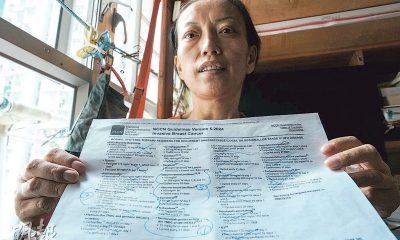

【明報專訊】不少癌症病人北上求醫買藥,病人組織「這裏有愛」義工鄧寶蓮前年開始陪癌症病人到深圳看醫生,現在每逢周三去一次,每次約20人,料已協助約200人。價格是病人北上的主要原因,立法會議員鄧家彪早前訪問癌症患者及其家人,發現一半受訪者表示,香港藥價較內地貴六倍甚至更多,若兩地藥價相同,九成人不會北上買藥。

鄧寶蓮說,兩地藥價差異大,舉例有藥物在本地公立醫院價格是兩三萬元,私院更是五六萬元,內地卻低於5000元;亦有北上買藥病人在香港面臨「無藥醫」,要選擇化療等其他治療,還有病人是因公院電腦掃描、磁力共振等檢查輪候時間太長而北上檢查。鄧家彪補充,部分藥物即使納入醫管局藥物名冊,資助審查亦嚴苛,如規定獲資助者的適應症等。

北上多癌症患者 交通溝通成障礙

然而,北上買藥亦非最佳選擇。鄧家彪月初以問卷訪問56人,當中55名受訪者本人或親人會北上買藥,多為癌症患者,其中問及北上買藥的困難,最多受訪者提及交通時間長、兩地醫療紀錄未統一及語言障礙。

鄧寶蓮建議政府下調使用醫健通跨境醫療報告功能的65歲年齡要求,應對癌症年輕化,並增加對癌症病人檢查服務的支援。

倡效星洲 訂獨立癌藥名冊

醫管局去年底改善新藥機制,新藥納入藥物名冊的時間縮短一半。鄧寶蓮希望新藥註冊及審批能「分兩條隊」,單獨審批治癌藥物,令病人更快受惠於新藥,「病人生死是與時間競賽」。肺癌病人關注組召集人、肺癌患者吳樂文希望當局能參考新加坡等地制訂獨立的癌症藥物名冊,同時應檢視醫療融資,例如效仿內地推出低保費高保額的「惠民保」。

日報新聞-相關報道:

港「無藥醫」 癌末婦北上買藥平一半 每月到深圳覆診 議員促與內地合作採購 (2025-08-31)

漸凍人新藥內地版平港九成 病友研北上醫 (2025-08-31)