副刊

醫食因緣:代謝物積聚招濕症

【明報專訊】中醫的濕症可以說是一個綜合徵,它包含很多病症,但有同一性質的病因和病理特徵。從病因來說,主要來自外因和內因兩方面。外因包括自然氣候、居住環境、感染等;內因包括飲食、運化功能、自身代謝等。而日常飲食過量或甜膩高脂,又貪逸多坐較少運動,飲食代謝產物日積月累殘留在體內,又進一步影響吸收和疏泄功能,使殘留物不斷產生、積累,呈現中醫所說的「濕邪黏滯」難以速癒的特徵。

這兩方面病因最後導致一個共同病理,就是人體自身代謝產物積聚,造成從皮膚到臟器,甚至到精神心理方面的影響。

影響皮膚、臟器、精神心理

濕症的症狀表現,人體外部包括皮膚、肌肉、關節等,出現濕疹、皮疹等浸淫、滲出、腫脹現象;舌體多見胖大、齒痕、苔膩等。人體內部則有消化殘餘廢料,包括水液性和物質性的堆積,表現有口氣重、口腔黏膩感、胸腹滿悶、胃納不佳、大便滯澀和黏膩不爽、小便混濁。咳喘而痰多稀黏,難以咳淨,或四肢有沉重痠楚感,活動後減輕,於陰雨天氣加重,而且影響受損的骨關節,甚至關節腔積液。因為個體和自然環境不同,濕症還會有濕熱、寒濕、暑濕、水飲等不同類型。

增強輸泄功能 除殘留水濕

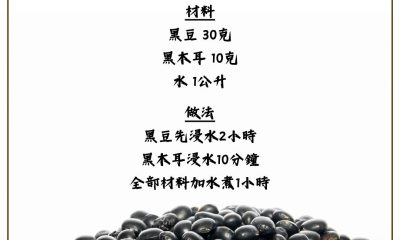

總之,濕症就是人體代謝產物的積聚所導致,因此治療不應該盲目使用「補法」。治療首先應該疏泄殘存的代謝產物,增強輸泄功能。從肌膚濕症而言應該用透法和清法;從胃腸而言應該用通法和瀉法;從脾而言應該用健運法和燥濕法;從肺而言應該用宣法或化飲法;從膀胱而言用化濁和通淋法等,都是遵循「因勢利導」的原則。

如果久病體虛之人,其輸泄功能減弱,應該使用健脾燥濕法以加強運化功能,使殘留的水濕得以去除。

中醫說濕症常描述「首如裹」之症,即頭及面部昏蒙不清並有沉重感,也形容「倦怠乏力」為「體重」,再如尿濁、水腫等都是水濕不運滯澀不行的現象。所以在治療上「運化水濕」本質上有加強水液性滯留物質的疏通排泄作用。

濕症可以治療,只是療程稍長,加上自我生活作息和飲食調理,可徹底治癒。

文:孫外主(香港中文大學中醫學院訪問教授)

(本網發表的作品若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)