副刊

挑戰「完美的世界」——專訪樂器發明家吳澤霖

【明報專訊】「樂器設計為什麼難以再創新?」

一般人或許沒有質疑過,為何小提琴、鋼琴等等原聲樂器,都是長成一個樣子。但看着一堆熟悉的樂器,歷史學家Karin Bijsterveld和樂手Marten Schulp提出這個相當有趣的問題。尤其在古典樂世界,雖然製造商喜歡以引用新技術或材料自居,但就如倫敦市政廳大學新樂器中心(Centre for New Musical Instruments, London Guildhall University)學者所言:「人們普遍認為於改進設計方面幾乎無能為力,能做的,樂器製造商於過去幾個世紀都做了。」學者得出結論,是歷史的壓力、文化符號等等,造成這個看似無法再突破的「完美世界」;想挑戰它的,也就是企圖「闖進完美的世界」(breaking into a world of perfection),顛覆這個約定俗成的系統。

在這個意義底下,香港藝術家吳澤霖(Chaklam)就是這麼的一個挑戰者。外界多傾向用「聲音藝術家」來形容澤霖,但其實也只捕捉到他其中一個面向。澤霖是結他手,藍調彈得相當出色;當年會到知名livehouse Hidden Agenda幫忙修理樂器音響,是在獨立音樂圈內默默付出的一分子;早期會維修結他,其後更以Fretsmith名義推出本地製造的電結他,不少媒體亦有報道。但這些都未見澤霖徹底發揮他的想像力與創造力,設計系畢業的他開始融合設計、聲音與匠人精神,製作種種古怪發明。開始引起我關注的,是與同樣兼具音樂人與設計師身分的陳濬人(Adonian)合作的Sound of Rebound(2021)。這個結合鋼片琴與乒乓波枱的公共裝置,一定程度上highlight了澤霖往後作品的方向:把既有的樂器(一個音準良好的鋼片琴),放置於一個本來無關的界面(interface)裏頭思考;最後的成果,是要能夠玩的(playable)。

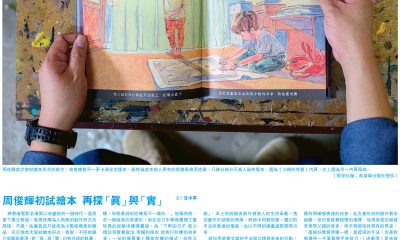

6月結束的The Art of Transformation展覽,主辦單位DesignTrust邀請獲得「信言設計大使」計劃資助的澤霖展出3件作品。其中的「餐具聲學改良研發」計劃(Utensil Acoustic Enhancement Development,下簡稱UAED),更是企圖將自身對聲音、美學與設計技術的開創性,帶進日常生活之中的研發項目,充滿想像空間。作為集中研究樂器發展、聲音裝置與公共領域的音樂學學者,筆者參觀之餘,還趁機用樂器發明的角度,挑挑創作人的腦袋。

■答:吳澤霖 ■問:黃津珏

問:我們如何容易些理解「把樂器與界面的關係重新配置」的創作意念?

答:譬如說風鈴。鈴本身可以是個樂器,但把鈴掛起,風就成為一個有趣的界面,有風飄過的時候,就會有些很悅耳的聲音。我本身是做樂器設計,但有另外一個面向,就是會思考如何將生活上不同的東西變得更加harmonised(協調)。例如Sound of Rebound就是想將乒乓波敲打枱面的聲音變得更悅耳。我發現生活裏面,其實很多時都是少了一個在聲音層面去探索如何變得更協調,或者更令人愉快的想像。

問:所以就有了把鋼片琴成為餐具的想法?

答:其實最大的啟發,是調音用的音叉(tuning fork)。 覺得這個名字很好,音樂與吃飯用的,都叫做叉。DesignTrust在這個項目裏面,容許我去做這方面的研發。實在是要長期的反覆試驗,所以有這個資助,我就可以探討一下有什麼可能性。尤其是香港人,平時我們去茶餐廳吃飯、飲茶的時候,你會聽到很多餐具碰撞的聲音。我不覺得它特別嘈,我也可能習慣了去飲茶的時候聽到的聲音,但同時我會想,why not?所以就有把那種不協調的聲音令它更加悅耳的方向去想。有個樂手朋友聽到之後說,哇為什麼你這麼戇居?我就解釋,現代社會使用的車胎,是直到近幾十年才重新開發成這個樣子。橡膠車胎的坑紋可以抓着地面,但聲音很大。工程師就重新設計過那些坑紋,打散了最吵的頻率,令生活好過一點。NBA用的網,於聲學上也是有進步過的,現時採用的物料,使到投籃時那個「swoosh」的聲音會直接令你覺得特別爽。所以這個概念,其實擺在任何東西都可以。對我來說,聲音的協調會有種舒暢感,我就想將這些這麼不經意的吃飯動作當做成界面,研究金屬互相敲打或碰到碟上的聲音,拿在手裏與放下時發聲又有何分別。如果叉的前端、柄的位置,與整體的泛音都能調好,那麼一隻叉就是一個和弦,一套3件的餐具就有3個和弦了。

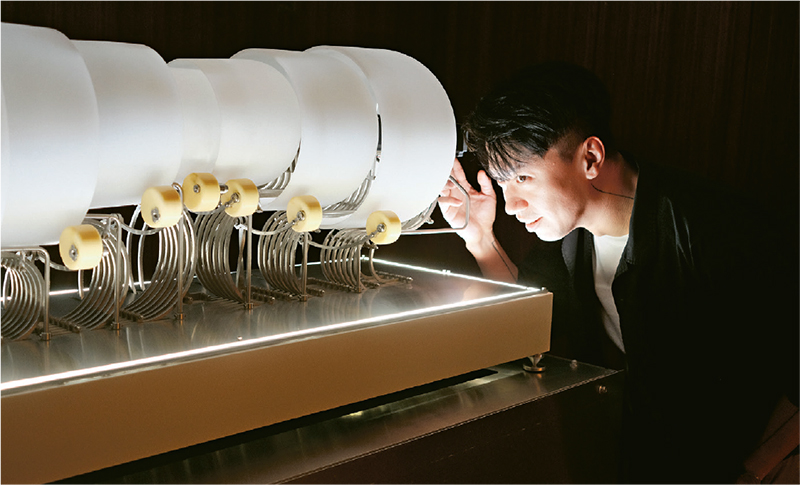

問:如何在聲音上令人輕鬆愉快,好像是一樣愈來愈受關注的事,就如全球興起的頌缽(singing bowl)。可否說說用頌缽做作品WAVE的概念?

答:WAVE是一個用「極端」想像,去思考人類追求身心靈健康的作品。極端在這裏的意思不是走到最遠,比較是一個在設定上倒過來的想像。好像我會想,人類由要走到Yoga Studio去聽一個頌缽師傅的聲音治療班,如果發展到另一個「極端」,就是自己家中就有一個機械式的頌缽裝置,一個人性的概念與機械性的概念的兩極;一個用人手玩,一停下來就沒有聲音,到另一個理論上可以無限不間斷的聲音。藝術表達之外,設計上也是在挑戰「極端」,就是如何在最小的空間放置7隻水晶頌缽。後來再加上MIDI控制器,可以控制每隻頌缽轉動的速度,也可以敲打。對我來說,聲音的展現上,這個作品是我最喜歡的。

問:好像身心靈健康的愛好者,不少都有一種抗拒新科技、擁抱自然的傾向,WAVE有沒有受到批評?

答:把兩件看似沒有關係的事情放置在一起,是個挑戰,不一定是對的,可以是錯的。我想問的,就是一個常見於聲音治療的原始聲音體,與自動化結合的問題。而這兩個都是這個年代常見的關鍵字,不過同時出現於兩個極端,我就想將這個矛盾的感覺造出來。第一次展出,是在K11 Musea,到目前為止的反應是沒有人很不喜歡。一推出的時候,作品還有不少瑕疵,試過有聲音治療師傅很客氣,說意念上很有趣,可以再探索,只是提供一些技術上的意見,例如人手就完全沒有機械的聲音等等。這個執著我是理解的,彈結他彈得厲害的話,也是會有種執著。有次舉辦了一個收費的工作坊,意外地很多人參與,大家躺在地上聽,感覺上大家是期待這件事情,多過抗拒。一定程度上,現在流行的冥想Apps,都是類似在挑戰這個界線,即是本身可能抗拒新科技,但以Apps形式出現,又好像令很多人受惠,這樣就分解了兩邊的負面印象。當然有人可以去爭論,用人手玩頌缽的行為,都是一種冥想,但或者就是有人懶,這一部分都不想自己動手,所以先寧願花錢請人做。

問:見過你不同的發明,都強調是可以讓參與者去玩的。如果不懂得玩頌缽,現在按MIDI控制就會發聲;The Club(即是可以玩彈珠機的「Arcade Club」與有DJ的「Dance Club」所結合)也是,只要拉一拉彈珠機的桿,就像在玩實驗音樂。可不可以介紹一下The Club,也解釋下「玩」對你創作的重要性?

答:The Club的概念就是用不能預測的彈珠,觸發一些聲音樣本,即時錄取到DJ唱盤裝置內。那每玩一局彈珠機,都有一個不同的節奏樣本,可能用唱盤播放、變速、倒播。

對我來說,玩是一個條件,讓不能預計的結果出現。如果你每次都能預計,就不算是玩了。或者,玩並不是完全不能預計,但那個預計是有限的,不會完全在你控制之下。當你有不能預計的東西,就會有不能預計的聲音與音樂出現。我經常都說harness(運用)這個字,因為這些是很容易流走的東西,你是要看到這些元素,然後把它變成另外一些東西。這個與音樂的訓練是相違背的,那個訓練,歸根究柢是要讓人跟樂器合一。但一定程度上,愈接近那個境界,就會愈悶,愈純熟,愈不會玩到你腦裏想像以外的東西。除非有意外,但樂器訓練就是要減少意外。有趣的是,一些最重要的音樂與聲音的發明,其實都是意外,好像有樂隊巡演時喇叭掉了出來,把報紙塞進去時,就誕生了最早期的結他拆聲。我做作品的時候,會盡量不想限制這些意外。

後記

約10年前,音樂家/發明家Görkem Şen彈奏自己發明的樂器Yaybahar的影片上載到網上,結果大受歡迎,如今在YouTube已累積近200萬次瀏覽。坦白說,Yaybahar運用長彈簧做回聲的原理,其實是相當普遍的「發明」。一直覺得,澤霖在樂器發明的領域,創意與創造力都有高水準。期望這個個性比較低調、不喜歡社交媒體宣傳的香港發明家,會受到更多人關注。

作者簡介:民族音樂學學者、大學講師

文:黃津珏

設計:賴雋旼

編輯:梁曉菲

[開眼 設計]