副刊

星期日現場:散居中連結:在英國建一座沒有牆的圖書館——記「港書館」的誕生

【明報專訊】在英國,港人社群成立了一個去中心化的流動圖書館項目「港書館」,至今館藏超過1600本書,服務了來自86個城鎮的讀者。今年4月,我有幸把港書館的故事發表在圖書館學頂級期刊Journal of Librarianship and Information Science,希望以港人經驗,鼓勵全球移民社群,擁抱文化聯繫,繼續好好閱讀。

廣東話和繁體中文是我的母語,從小到大,我就是透過這種語言結構去認識世界。即使後來工作以英文寫作為主,甚至移居海外,我仍然渴望閱讀與香港相關的繁體中文書籍。我不認為這會妨礙融入當地或變得自我封閉,反而相信這些文化產品所孕育的知識觀,能讓我貢獻本地學術界、回應理論,啟發社群策略、促進文化交流。而且,閱讀中文書令我下班後,走進一套最舒適自然的生活節奏。

2021年,我準備前往倫敦升學時,擔心在英國難以找到繁體中文書,便構思要建立一個小型香港書本特藏。於是,我將家中數百本藏書從香港寄到倫敦宿舍,這筆郵費甚至比一張單程機票還要昂貴。到2023年初,因博士研究訪問,我認識了港書館的其中一位創辦人Jonathan,彼此一拍即合。我也因此決定,將自己大部分藏書上載到港書館平台,讓更多人可以共享這些閱讀資源。

「文本多元」(bibliodiversity)近年成為西方圖書館和出版界的熱門口號,強調社會應擁抱多元文化與語言,以促進思想交流。在英國,東亞和東南亞社群的文化活動也日漸蓬勃——然而,從圖書館學的角度來看,「多元」不止是文化層面的問題,更牽涉地理分佈與物質基建。我們需要更多非英語書籍進駐圖書館,但問題是:誰來選書?如何分類?圖書館有足夠空間上架嗎?而且,移民人數龐大,他們居住分佈卻極為分散。

以2021年後的移英港人為例,雖然不少人定居於倫敦、伯明翰、曼徹斯特或諾定咸,但同時也有許多人散居於其他城市。就算真有一座繁體中文圖書館,單靠一個地點,也難以滿足橫跨全英的港人社群之閱讀需求。那麼,電子平台,又會不會是一個替代方案?

一位挺身而出的「普通白領」

港書館的故事始於2023年。記得初次訪問Jonathan時,港書館成立還不到一年,我們相約在一間餐廳見面。他坦言自己只是一位爸爸、一個「普通白領」,沒有圖書館或出版背景,亦未從事過文化工作。抵英後,他和很多移民家庭一樣,面對同樣焦慮:「怎樣讓子女繼續閱讀中文書?如沒有中文書,如何學中文字?」跟我一樣,他在離港前蒐羅了大批藏書,再悉數運往英國。他後來愈想愈覺得,這並非只是個人問題,而是整個移英港人社群共同面對的困難。

他最初構想將書放在港人店舖以供借閱,但很快發現港人散落英國各地——倫敦、曼徹斯特、愛丁堡……一座實體圖書館根本無法涵蓋如此廣闊地域。靈機一動,他想到「網上借書、郵寄流通」的可能。港書館就此誕生。

我形容港書館是一種去中心化的圖書館模式:沒有集中管理機構,也沒有固定館藏地點。每位會員都可同為借閱者與借出者——我可以將家中藏書上載平台,供人借閱;同時也能借取他人書籍。港書館不需倉庫,沒有空間壓力,書本能夠隨郵件在全英各地流動,依靠的是人際互信與英國郵政系統。港書館的運作其實非常簡約,主要負責協調讀者之間的書籍借還與平台管理,例如上架書目資料、核實會員身分、提醒還書等。至於館藏的多樣程度,以及偏重哪些類型書籍,則完全取決於參與者的熱誠與分享。

在創立初期,港書館的館藏只有Jonathan等創辦人帶來的310本書籍;截至2025年4月,平台已經累積超過1600本書,涵蓋內容遠比最初想像來得豐富。

整個港書館的設計簡潔易用,我甚至覺得比某些大學圖書館系統還要直觀。平台背後採用一套網店系統,原本的「商品目錄」被改造成圖書目錄,「商品分類」則轉化為主題分類。整個書目介面以圖片為主——以書本封面作為視覺主導,點進一本書後,可以看到基本書籍資訊,包括作者、出版社、版次、出版年份、ISBN、預算郵費、書本目錄與簡介,有些更附有電子書試閱連結,這方面甚至比一般圖書館更貼心。

挑選心儀書籍後,只需將其加入「借閱籃」,填寫郵寄地址確認,就完成借書程序。之後,港書館的義工會以電郵通知書主安排寄出;若借書者首次使用平台,義工會通過電話與對方聯絡,確認其身分、解釋規則,確保對方是真實用戶,也好清楚整個借還流程。

一場以信任為本的社會實驗

令我最感動的,不止是看到許多海外港人仍然熱愛華文閱讀,更是看到背後人與人之間的互信。借出書籍的人,除了要信任英國郵政系統,也要相信那些素未謀面的讀者——這與學校或公共圖書館的罰款制度不同,全靠自律與誠信維繫。不少人初聽都會疑惑:「如果有人不還書,或者損壞書籍,該怎樣辦?」這些顧慮可以理解。

有受訪者會細心分析,認為要通過註冊、電話確認等重重驗證,再蓄意破壞一本書的可能性不大(除非是極具價值的珍本)。然而,我覺得最主要因素是港人之間的文化連結與共同經歷,成為堅固的黏合劑。經歷了近年一連串社會事件後,移英港人之間累積了一種難以言喻的集體記憶與身分認同,也正是這些非制度化的情感資本,為這場跨地域的連結提供了滋養。正如不少受訪者所說:「大家都是自己人。」

經過兩年後,平台的遺失率一直維持在低水平,截至2025年初僅錄得4本書失蹤。大多數書主都樂於承擔風險,如出現損壞或遺失的情况,部分借書人亦願意主動賠償。值得一提,信任是可以隨時間累積而加深的——無論是我,還是多位受訪者,經過多次使用平台,仍未遇上郵件遺失,會進一步加強大家對港書館,以及英國郵政系統的信心。

當然,部分用戶會建立自身的風險管理策略。例如一位受訪者自稱是「買書狂」,經常不經意地重複購買相同書籍。與其擔心書本被偷,他更在意書籍被弄髒,所以只選擇借出那些自己已有重複版本的書。另一位受訪者則抱持「讓更多人閱讀」的想法,傾向盡可能將書籍「上架」分享。他會根據書籍重要性分類:對他來說無所謂的書,就以普通次級郵件寄出;稍為珍貴的,會使用簽收郵件方式確保寄送安全;至於最珍愛的藏書,則堅決不外借。

除了信任問題,成本亦是一大考慮。港書館高度依賴郵政系統,以我個人經驗計算,以普通次級郵件寄出一本書,郵費大約介乎2.4至3.9英鎊,視乎重量與體積而定。用家在還書時才需負擔這筆郵費。對一些有穩定收入的受訪者,這筆費用並不算沉重;但對仍在求學、尚未工作的學生而言,郵費就顯得相對吃力。有受訪者坦言,因經濟情况未許,選擇暫時不再借書。這正反映,即使是去中心化、強調共享與平等的經濟平台,也難以完全擺脫現實中的階級與資源分配差異。

沒有館員的圖書館,可以走多遠?

這篇研究論文讓我反思:在經歷過這麼多社會變遷與危機後,香港人的創意能引發怎樣的討論?啟發什麼策略?激發如何的想像?在論文發表後不久,有圖書館學期刊的總編輯主動來信,表示對港書館的故事十分感興趣,希望了解更多。這也讓我進一步思考:港書館的經驗,究竟如何促使我們重新反思圖書館的意義與未來?

傳統圖書館往往因資源不足、地域限制,難以有效回應新移民在語言和文化的多元需求。在這種情况下,由社群主導的數碼平台便成為有力的補位方案。然而,我們也不能簡化圖書館的角色——它不止是借還書籍的場所,更承載着知識策展、議題倡議與公共討論的功能。

做個案研究的時候,我第一時間想到「採購」與「館藏發展」的問題——買書其實是一門專業,透過選書,我們可以將原本邊緣化、難以被看見的議題推到讀者眼前。港書館沒有專業館員,也沒有採購預算,館藏完全依賴公眾捐贈與上載,由此形成的平台書目,某程度上能反映社群興趣與閱讀傾向,並呈現一種參與民主。

不過,捐贈者的品味與大眾的實際需要未必完全一致。例如,港書館現時社會科學類書籍比例偏高,而輕小說、漫畫等通俗文類,另外還有日常工具書則明顯不足,影響整體多樣性。更值得思考的是:會否有些應該被討論的議題,卻因無人收藏而被排除在讀者視野之外?

同時,港書館網站作為一個純線上平台,亦難以取代實體圖書館在人際互動上的功能。高雲地利大學教授Susanne Wessendorf(2022年)曾指出,圖書館是典型的「抵步基建」(arrival infrastructures)——對於剛抵埗、尚未建立社交網絡的新移民來說,圖書館往往是了解社區、融入當地生活的起點。這些圖書館坐落於社區要道,門外張貼各類活動海報,館內定期舉辦興趣班,新來者往往透過這些活動獲得生活資訊,逐步拓展社交圈。相比之下,有受訪者就擔心,港書館作為一個無實體的網上圖書館,可能會變成「沒有社區參與的社區圖書館」。

然而,這亦正是我欣賞港書館——甚至說,是欣賞香港人——之處:懂得在限制中靈活調整,探索出一種流動的形態。港書館的「流動性」讓它得以跨越地域界限,與不同地區的社群組織合作,拓展社區參與的可能。例如,港書館義工會現身於倫敦Belsize Community Library、「一頁舟」主辦的「悅讀逸」書節,即席提供借書服務;未來更計劃與藝術團體「透目」合辦展覽,將讀者的留言卡製作成「流動閱讀旅程」的展品,呈現書籍與讀者的關係。

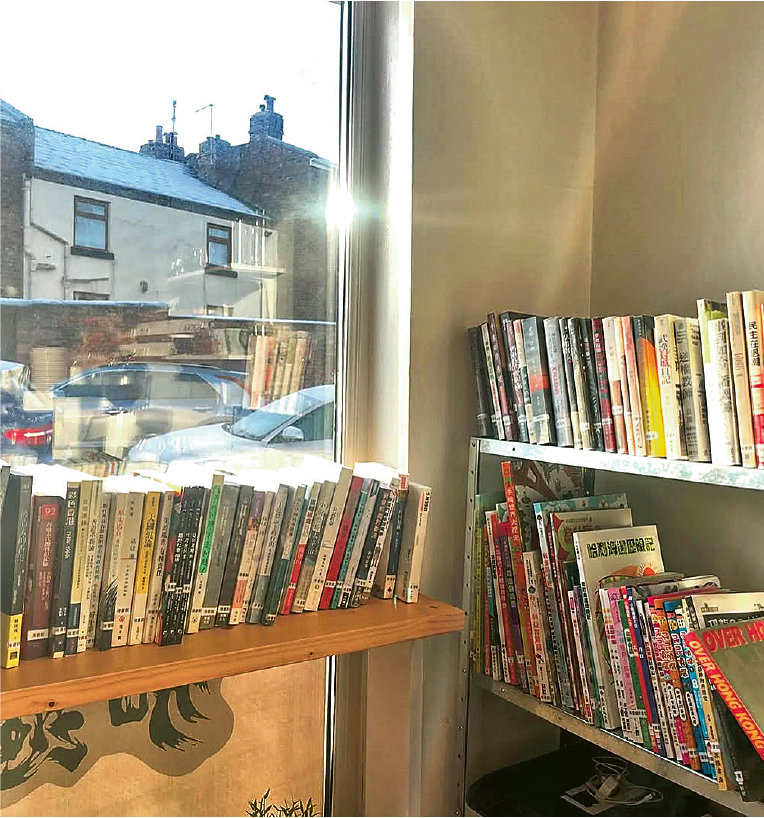

目前,港書館已在多個城市設立實體閱讀角落,包括曼徹斯特的桃園樓、利物浦的Congteakafe,以及伯明翰的英倫好鄰舍教會等地,令閱讀重新回到社區空間之中。這些活動正好說明,數碼平台與實體空間並非對立,反而可以互為補足。

圖書館的核心從來不止是館員或館藏,而是一種信念——相信知識應該共享、讓更多人接觸和使用的信念。也許,世上從來沒有完美的方案,但每個人多走一步,就能有多一分改變的可能。

現時即使港書館並非在香港營運,偶爾亦會有來自香港、台灣的文化人主動捐贈藏書,延續語言與閱讀的連結。我亦希望透過這篇文章,向仍在本地默默耕耘、持續進行中文知識與文化創作的你們說——即使人們身在海外,你們的作品,依然有很多人看見、在心中細讀。

文˙唐健朗(金斯頓大學出版講師)

編輯˙林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao