副刊

餐桌共學:在田邊食夜粥 「大地予我」香港稻米紀錄計劃

【明報專訊】穀雨後的一個黃昏,我到達大埔林村龍丫排的一片小梯田,一個香港稻米紀錄計劃的種子復育實驗場。在青蛙和蟋蟀的協奏曲下,螢火蟲點綴夜幕,「大地予我」團隊帶領探索阡陌間生態,一起圍坐田邊食夜粥,吃一口香港的稻米故事。

日本藝術祭 埋下香港種子

「大地予我」香港稻米紀錄計劃是一項記錄復育香港稻米實驗,並結合耕種、歷史、文化和科學研究的計劃,現時團隊由農夫、研究員、文字工作者和社區組織者組成。「大地予我」始於2015年,由伍集成文化教育基金會贊助香港學生和年輕農夫前往日本新潟縣,參與「越後妻有大地藝術祭」。團隊以耕種和永續栽培(Permaculture)為宗旨,完成裝置作品《禾稻中的工字鐵》。團隊在藝術祭的一切,埋下了香港米的種子。藝術祭後的兩年,團隊走訪塱原、二澳、荔枝窩和南涌等地,記錄本地稻作情况,並將成果整理出版成《種稻的人》。隨後,贊助人決定把藝術祭的農業和教育實踐延續到香港。「元朗絲苗」曾名震香港,有說它是貢品,甚至遠銷海外,但事實上還未找到相關的文獻記載。 團隊對這傳說中的味道充滿好奇,決定尋找香港米種。結果在菲律賓的國際稻米研究所(International Rice Research Institute)和美國種子庫(Genetic Stocks Oryza Collection Home),找到33個香港傳統稻米品種,開墾林村一片荒廢多年的稻田,展開傳統稻米的復育工作。

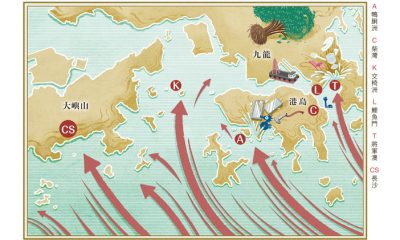

稻米與移民史

香港這麼小的地方竟然曾種植超過33種稻米,團隊感到很神奇,於是追溯香港稻米種植的歷史。中國在現代化前,大部分人務農為生,稻米除了是主糧,也是一種貨幣和農民的財產。清朝初期,政府為清除明室遺族,實施遷界令,沿海一帶居民被迫遷離。康熙年間復界,除允許居民回遷復業,更鼓勵廣東、江西和福建等各省客家人入遷開墾荒地。落戶香港的,成為今天的新界原居民。這些客家移民各自帶着家鄉的米種來港定居,這就是為何小小的香港卻種植如此多稻米品種的原因。二戰後港英政府容許從泰國和越南進口白米,令稻米價格大跌,農民紛紛轉型種植收入較高的蔬菜;加上大量原居民移民歐美和急速都市化,香港稻米生產在1960至70年代陷入斷崖式萎縮。到70年代末,稻田在香港已近乎絕迹。60年代初,美國以菲律賓作為稻米研究基地,在世界各地蒐集米種,試圖研發高產稻米品種增加糧食產量,當時漁農處(今漁護署)也有向菲律賓和美國提供稻米種子。「大地予我」把被遺忘的香港傳統稻米,帶回香港的土壤。

打開味道的時間囊

香港稻米紀錄計劃正踏入第4年,林村這塊僅約4斗大的稻田,現正種着33種米:絲苗、老鼠牙、齊眉、金包銀、花腰仔、珍珠早、象牙粘等。團隊除了記錄香港稻米資料,也致力提升稻米質素,包括留種、燈選(用燈照米粒,將白化問題最輕微的米粒挑選出來作為種子)、提純復壯(藉由種植一造又一造稻米的過程,挑選強壯的個體及其種子,令各品種的特徵更為明顯,得以辨認)、繁種、庫存。稻米質素不但顯著提升,團隊還有意外收穫,發現有些品種自然突變,變異經穩定後成為新品種,「絲苗C」就是其中一種。香港傳統米種煮成飯後,飯粒質地鬆散,不若今日普遍受歡迎的日本米般黏滑、容易用筷子夾起(所以上一代人常說「耙飯」);也不似泰國茉莉香米般芳香撲鼻、口感柔軟。變種的「絲苗C」產量高,入口香甜,口感煙韌帶黏,不僅適合量產,也貼近現今香港人的口味。去年1月,團隊舉辦香港傳統稻米發布會,宣布發現全新稻米品種「絲苗 C」,並公開徵名,希望喚起大眾對稻米復育計劃的關注。經過一年,從眾多創意提案中,最終定名為「霧山絲苗」。

團隊目前集中專注於記錄和研究工作,不涉稻米生產,現正籌備出版圖鑑,詳載各類香港稻米的品種特性,同時彙整植物觀察的標準作業流程,編製成實用指南。團隊樂意提供成功復育的米種和種植方法。目前,鹹滿(一種鹹水稻)已重返米埔鹹淡水交界地帶,是候鳥最愛的饗宴。團隊亦期待有農夫願意試行量產香港稻米,讓種子繁衍,將味道傳承,甚至令本地稻米重返市場;亦歡迎食品加工、工業或工藝等各類單位,探索稻米、米糠、禾草和穀殼的潛能,開拓更多可能。

夜粥盲測

今年4月起至10月,團隊每月舉辦一次「食夜粥」系列活動,安排晚間農田導賞,邀請公眾參與。每場由不同成員分享對計劃的想法,並品嘗3款不同的本地稻米。我參加的場次中,盲品了老鼠牙、新品種霧山絲苗和遲花絲苗。團隊先以1:10的水煮成粒粒分明的潮州粥,再續加水熬成綿密順滑的廣東粥作為品嘗基礎。以下是我試食後的個人口味體驗:

老鼠牙

清香撲鼻,明亮開場,前段甜美,餘韻稍縱即逝,口感較為乾鬆,略帶彈性,米粒分明

霧山絲苗

香氣低沉內斂,帶有一絲根莖類蔬菜的香氣,餘韻悠長,質地黏糯細滑,初嘗時味道平實,卻愈食愈發回甘耐嚼,令人回味

遲花絲苗

香氣明亮,米質細膩,入口即化,風味平衡且圓潤

午飯明測

夜粥活動後,我將上述3款米煮成白飯,再進行一次品評。

老鼠牙

前調帶禾草香氣,夾一縷細細陳皮氣息。口感偏粉糊、入口即化,整體結構較弱,未必為大眾所喜,但風味獨特,個性鮮明。甜度和香氣為三者之最

霧山絲苗

帶內斂的芋頭香氣,入口軟糯,米粒質地爽滑彈牙,顆顆分明。回甘持久,餘韻悠長,風味細膩而平衡

遲花絲苗

有明顯的番薯香氣,米香撲鼻,口感香軟而富有咬感

整體來說,粥香甜明顯,米香突出;飯則層次感強,口感分明。

食譜

淺漬大白菜

【材料】(3-4人份)

‧大白菜……500克

‧海鹽……6克(1.2%)

【做法】

大白菜洗淨,切塊晾乾。在大碗中放入大白菜,撒上海鹽,搓揉至軟化,置於雪櫃中4至8小時,即可上菜

海帶雜豆

【材料】

‧乾雜豆(可只用黃豆)……130克

‧食油……20克

‧生薑絲……8克

‧甜椒粉(paprika)……1克

‧海鹽……3克

‧豉油、味醂……各15克

‧食水……400克

‧乾海帶……10克

【調味料】

‧醬油膏、麻油……各15克

‧芝麻……4克

【做法】

1.用厚底鍋,以中火炒香生薑絲和甜椒粉,加入已洗淨的乾豆,食水、 豉油、味醂、海鹽,水滾後收小火,煮1小時直至豆軟化

2.乾海帶以食水泡開,瀝水備用

3.豆煮熟後,隔走煮豆水(可留起日後煮米用),放涼。拌入調味料和海帶,完成

花椒薯絲

【材料】

‧薯仔……400克

‧食油……45克

‧生薑絲……5克

‧青花椒……1克

‧孜然……1/4茶匙(0.5克)

【調味料】

‧鹽麴……12克

‧海鹽……1克

‧白米醋……3克

【做法】

1.在小鍋中放入食油、生薑絲、青花椒和孜然,以小火加熱,釋出香氣後關火,備用

2.薯仔切幼絲泡於鹽水中。鍋中放2公升食水,大火煮滾後加入1茶匙鹽和1茶匙白醋,放入薯絲,水再次滾後馬上撈起薯絲,泡到冰水中

3.薯絲瀝乾,拌入調味料和花椒油,完成

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao