副刊

東拉西扯:師訓教學點滴 見教師身影

【明報專訊】5月上旬,實習學生回到校園,七嘴八舌互訴見聞與心情。「終於試咗入校教書,大家對學校教師嘅工作有咩體會呢?」Joanne喜見自己漸漸掌握清晰指示學生的方法,阿Ming感謝視導老師提示的課堂管理技巧很管用,Flora反思自己事事插手幫忙,學生反失去成長機會——各人的感悟不一而足,有種體驗倒出奇一致:「原來當老師不止教學和備課,還有辦家長活動、處理學生情緒……」「教學+輔助+照顧+行政工作,所有事情一腳踢。」「學校的工作也是回家後的工作,時間很寶貴,也不夠用。」先不說學校教師的分身異能,單談談「教書」吧。

Mandy發現無論講課如何生動,年紀小的聽了半節便集中力下降,遂精心設計「猜猜承重力」實驗,引起好奇後再在紙皮裝置壓上重物一起看結果;Yuki帶了逐頁自製的繪本給我們看,每頁上的活動配件好玩得連我也愛不釋手,有這度身訂製的教具,班上孩子個個學得投入又開心。眾聲喧嘩之際,Sophie皺了皺眉:「你們一天睡多少啊?」「嗯——兩三小時吧。」「孩子問我是不是化了眼妝,我答這是黑眼圈喔!」老實說,實習快完結時的Yuki,遠看確像掛着一臉經典歌德look。

心思背後,花的是時間和力氣

花心思做教學,花的,也是時間和力氣。香港的普及教育於上世紀70年代已達成,人人有書讀,都說新世紀教育追求的是質素,然而我們今天仍常靠教師擠掉一日三餐、睡覺上廁所、陪伴家人、自我照顧等的時間來備課,讓學生學得愉快一點、有效一點,可算是用落後的方式成全先進的「質素」。

下課後閒話,Sophie、Mandy和Flora仍在聊如何好好教學,「只睡兩三小時,長遠真的好難持續下去耶!」「你們還想當老師麼?」「想啊想啊,不然讀這個5年的教育學位幹嗎?」「動力?就只剩愛孩子的心了。」

「Ming,幾欣賞你願意面對自己課堂管理不足之處啊。」「其實教學以外,還有許多難處呢……」本來視挑戰為動力的Ming,多說兩句便哽咽了。

阿Ming匯報時用一幀只吃了10%的便當照片襯托,勾起我記憶中「救護員一個飯盒分3次食」的傳說。難道教師日常,就是救死扶傷那狀態?所謂百年樹人,這邊分秒必爭的緊張繁忙、那邊歲月無聲的沉澱積聚,真箇相容?總相信身心健康的教師,能多接住幾個經歷危機的學生,但究竟是什麼製造一大批身心受重壓的教師,然後要他們靠「愛孩子的心」去多撐30年,甩頭甩骨地教育和關顧香港的下一代呢?

去年暑假,幾名學生自製了一本關心香港師生精神健康的小冊子,阿Mat劈頭提出「當代教師真的是一份筍工嗎?」有此一問,想必她聽過不少坊間「食得鹹魚抵得渴」、「行行都忙都有壓力」的評論,故以「啞巴吃黃連」總結學校教師的處境。

行行都有壓力是事實,於立志承擔行業之社會功能者尤甚。除生活失衡,他們的鬱結往往並非糧不夠高、工作不夠少,而是在該行業生態中實踐其職志之難。你看《送院途中》的救護新星王維(游學修飾),曾在「識玩」制度的上司(劇中表現為懂得投上所好,攀附權貴)薰陶下熱中功名,犧牲假期做門面工夫,卻忙得不亦樂乎;諷刺的是,到他對前線救護踏實工作的意義漸生認同,驀地發現連可視為師傅的馬志業(古天樂飾)也令他失望,身邊已無一行家值得尊敬,目睹行業和機構價值敗壞,信仰破滅幾近爆煲。

是什麼阻礙教師發揮?

不論對醫護、社工或學校教師,與其責難踐行職志者,何不重溫行業之社會目的,檢視何事阻礙他們一起發揮行業功能,尋求改善?是社區醫療力量薄弱,導致公立醫生只得3分鐘問症?是資助模式令社福機構寧願長辦居民被動接受的「服務」、前線社工難有空間促導人們自發介入解決問題?「工作壓力」背後的結構因素,影響的遠不止從業人員——「食得鹹魚抵得渴」固然能解釋人們根據一己得失的擇業行為,但對留住有心有(潛)力者、建立健康行業生態卻於事無補──假使Joanne、Ming、Flora、Yuki、Sophie和Mandy食幾年鹹魚相繼無奈離職,損失的便不止是唔抵得渴的個人了。

或許你會同意,教師行業近年的變化不小,「應否變/如何變」成了時代的難題,身處其中難免載浮載沉。《送院途中》有這一幕,要告知帶來重大轉變的移民決定時,為父的馬志業忐忑忙着解釋,女兒Bonnie每每應以「跟住呢?」看似咄咄逼人的追問,關注的不是形式上的變與不變,而是問題的本質:這改變將為你重視的人和關係帶來何種遭遇?他,會因而更快樂嗎?若今天也有教師窮追蒼天問「跟住呢」,念及的想必也是香港下一代將孕育何種知識技能和人格,以及他們將面對的生活。

部分現職教師課程有一門研究方法課,用作準備畢業論文。大概感同身受,近年班上總有四成學生說要研究教師壓力,然坊間不乏類似調查,為免成了濫調,只好鼓勵發掘有趣的研究角度切入。

April入行5年,仍是每早見到孩子打招呼便心甜,碌Ig都不忘點進The Best Games for Kids之類主頁,熱誠老師如她卻認真考慮去留。平日愛好藝術的她,想到或可研究「創作活動有助紓緩教師工作壓力否」,於是邀請幾位行家參與襌繞、粉彩、陶泥等活動,從旁觀察記錄和訪問。這些教師自言「就算回到家,很多時都是對着電腦做文件,猶如沒有下班」,甚至在假期放鬆一下也感到內疚,April發現做藝術有助他們專注當下,難得地暫時跟工作「斷線」;而當感到工作失控時,動手創作也讓他們確切感受生活中受控的部分:「隨着轉盤旋轉,泥土在手掌間不斷變化形狀,手掌、手指與泥土緊密接觸,感受到一種微微的阻力,這種接觸使我需要調整力度,細膩掌控每一個動作」。

談到行業壓力,坊間多視為純粹的個體遭遇,可藉個人調適(例如「睇/放開啲」、「搵朋友傾吓」)或個人工作倫理(例如「毋忘初心」)解困。宏觀看問題,培力(empower)不被壓迫擊倒是一回事,去除不合理的壓迫是另一回事。

對個別老師而言,能調適工作壓力無論如何是好的,然April匯報研究成果當天,也遇到台下發問:「以這些藝術活動為教師紓緩壓力,你看是否持久呢?」至於《送院途中》讓人再思工作「有無人睇到/畀上面睇到」有幾重要,在某種(要被見到的)performance-based模式衡量員工價值的潮流中,的確嚴峻考驗專業初心。令人感慨的是,縱使電影中的王維在車禍現場選擇「就用6年換你一晚」、取救人而捨攀附,可以預見他所在的機構仍受投機分子把持,單靠前線的工作倫理亦難治行業病源。

「毋忘教育初心」不止是個人的事

一味歌頌前線人員的犧牲精神,結構問題容易不了了之,反倒積弊愈深。以學校教育的系統困境為例,有人認為應按班配置固定助教予融合教育班別、有人認為應趁人口下降調整全港班級規模、有人認為應切實減輕教師的行政雜務;有人說要解決編制內外教師同工不同酬之弊、有人說要加強推行全港政策前的諮詢、有人說以專業導航重建教師社群是根本;有人主張讓師生更多參與校政以重獲「我都有份」之感(ownership),有人主張檢視公開試標準是否過於單一、並逆轉教育市場化下的惡性競爭,有人主張讓年輕人見到多元出路是教育的前提。無論如何,平等共議制度上的改善,才是持久之道。「毋忘教育初心」,既是個人的,也是學校的、社會的事。

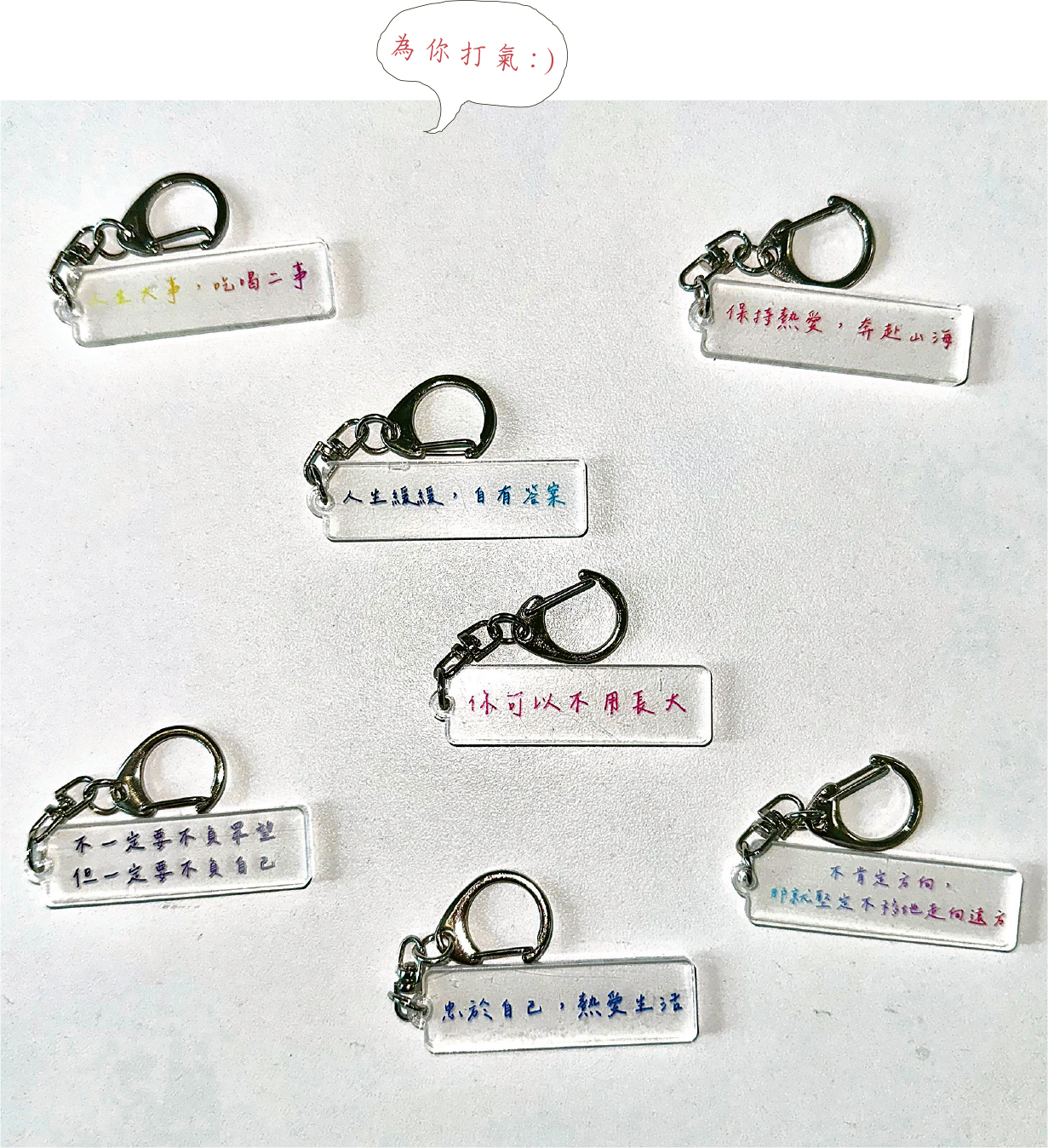

製作校園精神健康冊子的學生今年要踏進職場了,他們去年也向同輩收集了多句低潮時想聽到的安慰,製成匙扣在文創市集擺檔兩天,為師生打氣。匙扣印有「人生緩緩,自有答案」,如未合意,也有「不一定要不負眾望,但一定要不負自己」、「你可以不用長大」。學年又到尾聲,未知今天哪句能回應你的inner voice?

文˙潘宇軒(香港教育大學講師,本文所記人物均為化名,事件則為作者親歷)

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao