觀點

林緻茵:財赤陰霾下 政府公共政策思維仍可「如常」嗎?

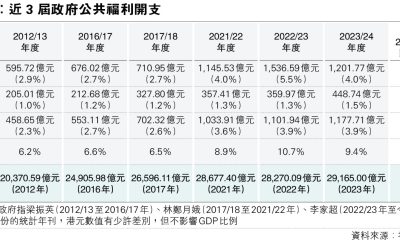

【明報文章】財政預算案將於下月發表,大眾最關注的當然是有機會多達千億元的政府財赤。不少學術和專業機構,已透過經濟及財務角度分析如何減低未來赤字。筆者並非公共財政專家,反而想從公共政策及行政角度看政府赤字問題。

本屆政府初上任時,已高調宣布要大有作為,而新措施都必然涉及開支。除了本屆政府力推的簡約公屋和北部都會區,成立關愛隊、「夜繽紛」以至「18區日夜都繽紛」等,每項都要花公帑;立法會議員也很積極向政府提案,有時政府會「接波」,幾乎每月我們都會見到有新措施出台。為監察項目的工作進度,政府有就某些關鍵項目設KPI(關鍵績效指標),某些則沒有。

KPI施政 但少談效益

香港政府財政儲備因抗疫開支而下跌,而在本屆政府任期開始時,仍有8000多億元儲備。當時政府和社會都相信疫後經濟會復蘇,就算政府要大有作為,大家仍會覺得「千金散盡還復來」,何况有些錢是必須花。

不過到了今天,財政儲備比起高峰時期已減了一半;港大經管學院近來發表的報告,更指香港政府財赤的結構性部分佔了80%。亦有一些經濟學者指,財赤問題不是源於政府開支增加,而是政府收入(包括賣地和印花稅及利得稅)大減。無論是循哪個角度解釋,政府財赤問題已擺在眼前。本屆政府仍可以如開局時一樣,無後顧之憂地「大有作為」嗎?

以KPI監察施政,是本屆政府的特色之一。不過,這些KPI到底是在量度什麼呢?翻查過去的施政報告,這些指標大都是一些「工作目標」,即何時需要完成多少工作,例如「鼠患主要黑點數目於2023年底前至少減半」(2022年施政報告)。至於要花多少資源來達成這些目標,即所謂的成本效益(cost-effectiveness),施政報告的「指定項目指標」並無提及。

對於某些沒有設KPI的重要項目,官員有時會坦言「沒有KPI」。以前年大張旗鼓的「夜經濟」為例,有議員曾要求官員交代活動帶來的額外經濟效益和旅客數字,官員卻指「沒有特別估算」。又以曾被議員質疑用期短、成本貴的簡約公屋為例,當時官員對大家說,當我們看一些政策的價值時,是要看它的「道德力量」,不應單以金錢來衡量。

在公帑充裕的情况下,很多人未必會再深究下去;加上2022至2023年正處於開局之初,大家都很願意給政府一點時間去解決問題。不過,在連年財赤下,政府設計和監察KPI時,就不可不談「效益」、不問成本地解決問題了。

削哪些開支

總要有結論

本年度政府賣地收益遜預期,暫時亦無大規模擴闊稅基的方法。故此,大眾視線自然會聚焦於如何縮減開支,包括近月熱議的「2元乘車優惠」、「公務員、主要官員和立法會議員應否減薪」等。預算案諮詢期間,不同持份者當然會守護自己(或所屬界別)的資源,而近來聽得最多的,就是「這些不能減」、「那些不能減」。在「有為」的大原則下,不同局和部門都開拓了一些新項目或措施,亦各自要「追KPI」,當然不會有人想看到自己的資源被削減。這也許是「把頭開得太大」的後續影響——現在有些項目已經上馬,很難半路煞停。

財政司長總需要下一個政治判斷,決定在哪些開支上「動刀」。尤其,一些被視為「必要政策措施」的連帶開支是否必需?舉例說,政府是否每逢推出新政策就要開新職位?

以取締不合規劏房為例,當局就開了一個專門處理簡樸房的首長級編外職位,為期3年,月薪20萬元。就連資深議員葉劉淑儀也質疑,明明劏房政策屬現有工作,為何房屋局卻為此申請編外職位?近來亦有報道指,過去4年首長級有時限編外職位一直維持近百個,佔首長級人員編制約6%。今屆立法會至今批出設立49個首長級編外職位,每年平均開支逾1.6億元。部分有時限職位更連年延長,當局實在有必要加強行政效率和管理預算的能力。

又以北都為例,斥資六七億元在灣仔興建「大型建設計劃展館」,會為發展北都帶來多少額外效益?正所謂積少成多,在不同地方減輕開支,固然不是有些人口中的「杯水車薪」;更深層的問題是,政府用錢的思維、效率與管理預算的能力,到了今天不能不變,錢和資源需用得有效。

資源減少 政策就要更精準

赤字情况下,政府更要提高公共政策或措施的準確性。以「熊貓經濟」為例,近來有報道就引述商戶指,除了眼見不同地區有「熊貓打卡點」之外,「熊貓經濟」其實未形成有規模的經濟效應。其中一個原因,就是商家不肯定「熊貓經濟」會否形成熱潮;就算形成了熱潮,也不肯定會維持多久。在市道不佳情况下,不會有人敢貿然投放資源研發新熊貓產品。

除了因為有熊貓出生、中央再送贈兩隻熊貓這「契機」外,「熊貓經濟」背後有沒有一些研究和市場調查數據支持?我們總不能貿然推一些措施,發現效果未如理想之後,才呼籲文創界和商界努力研發熊貓產品。很簡單的一個問題:漫畫Chiikawa的角色產品還是熊貓產品的銷情會更好?為何商家會有誘因研發銷情不明的熊貓產品,而不選擇買一些有價值的IP(品牌)?做一些效益有限的措施,可能比不做更不理想:既投放了資源,又分散了社會注意力。

過去預算案提出落實財政整合計劃,政府部門需要每年削減1%經常開支。如要令政策有更高準繩度,資源就不能夠太偏重於執行層面;一些能夠協助提高政策制訂質素的資源(例如研究),更不應抽走。

「高效、有為的服務型政府」

港澳辦主任夏寶龍日前表示,香港「必須下大力氣建設高效、有為的服務型政府」。中央官員一向不會公開把要求說得很具體,特區官員需主動領會。「高效、有為的服務型政府」,邏輯上必與公共行政及政策成效有關。本屆政府任期過半,外圍因素的影響,不會短時間內改善,經濟轉型亦「遠水不能救近火」,官員更需要提高政策準繩度、調整對KPI的理解,以及檢討解決問題的方式。

有錢時,市民不介意不追問成本效益;到了無錢時,政府是否需要有另一套公共行政和政策思維?在政策制訂和管理預算上,是否需要更準確嚴謹?是否需要有更好的緩急優次?我們不需否定政府過去幾年的施政,但從這刻開始,若不調整行政和政策制訂模式,實在難以滅赤。

作者是公共政策顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至[email protected],傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[林緻茵]