副刊

星期日文學‧《跨越歐亞》:在戰火下撿拾詩情——專訪鄺可怡教授

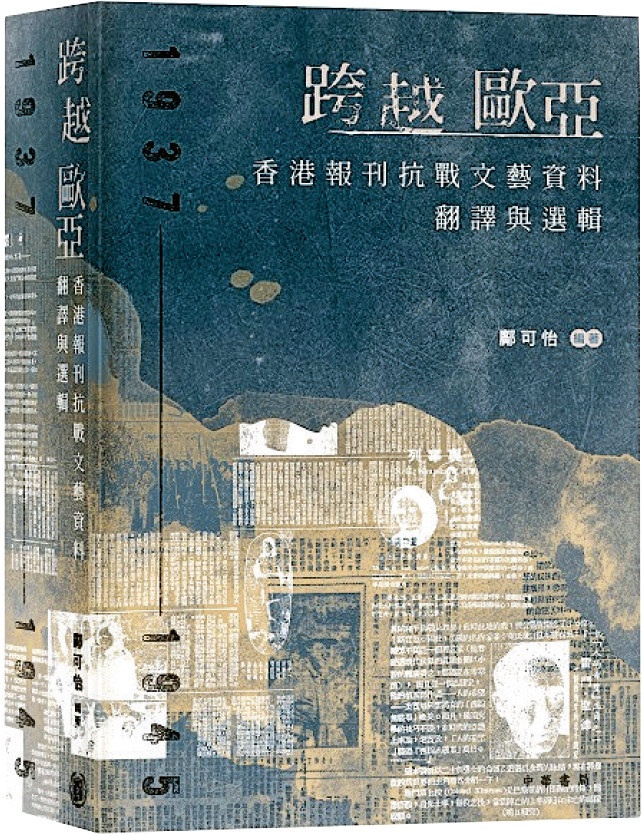

【明報專訊】7月7日,標記了抗日戰爭的全面開展。適逢香港中文大學鄺可怡教授近月出版《跨越歐亞:香港報刊抗戰文藝資料翻譯與選輯(1937-1945)》,當中收錄近200篇抗戰文藝資料。近年,大疫封鎖令跨越國界變得近乎不可能,戰火又同時在世界延燒。此書編註抗戰文藝呈現的紛繁思辨,似乎不只是歷史的重新呼喚,更是面對當下瀰漫於全球炮火與硝煙的幽微回應。這次訪談,邀請鄺教授帶領我們跨越歐亞、回顧歷史,藉由閱讀抗戰文藝,重新思考戰爭與文藝的關係。

答.鄺可怡(香港中文大學中國語言及文學系教授)

問.林兆軒(《跨越歐亞》計劃研究助理)

香港.抗戰.文藝

問.首先恭喜鄺老師的新作出版。可否先請您談談,構思此書的契機是什麼?

答.構思《跨越歐亞》的契機,我想可以分兩方面來說。第一,是過往關於歐洲左翼文藝與中國現代派的研究所接觸的資料、曾經思考的問題,啟發了我整理香港報刊抗戰文藝資料的構想。記得Raymond Williams也曾經提及,寫作《鄉村與城市》(The Country and the City)的時候,他發現很多詞彙的概念必須追本溯源,就促成了往後《關鍵詞:文化與社會的詞彙》(Keywords: A Vocabulary of Culture and Society)一書。我覺得出版《跨越歐亞》也是類似的情况,在腦海中一直知道這批材料重置於世界戰爭語境的重要性,要將它們整理出版。然後再問自己的是,到底什麼時候才有這樣的決心。

第二方面的契機,是來自危機感,覺得事情已經到了一個非做不可的時候。這幾年籌備出版《跨越歐亞》,而準備申請不同研究計劃的資助,正是面對着全球戰火、新冷戰格局等變化浪潮,而更逼近的是香港本土的社會政治發展,似乎都在告訴我,那些抗戰時期的文獻資料整理、那些相關的研究課題,已到達必須回應的時刻。

問.您在序言提及抗戰時期的香港是一個「協商區域」(negotiating space),到底是一個怎樣的概念?

答.我一直嘗試從理論層面思考抗戰時期香港的特殊位置,以及由地緣政治構成的戰時文化空間。我們應該如何理解和說明當中的複雜性?「協商區域」的概念,建基於法國社會學家Pierre Bourdieu的理論。不少人知道Bourdieu對「文學場域」的論述,他討論了19世紀法國文學與藝術場域的現象,關注文化生產中藝術家面對政治、經濟場域各種引力和斥力,如何保有高度的自主性。相對而言,我思考的是抗戰時期的香港如何形成「協商區域」,在高度政治壓力之下,文學文化發展仍保持某程度的自主。

日本侵華的歷史之中,香港與其他東南亞國家的處境其實非常不同,她面對的是雙重帝國主義的干預。日本計劃侵略香港,面對的其實是另一個帝國主義者,而英、日兩國之間相互制約的關係,讓抗戰文藝在香港獲得短暫的發展空間。進一步考察華文報刊的編輯和作者,他們的地域背景、政治信仰和思想立場其實有很大差異,難以被簡化分劃成互相對立的派別。其時不少中國知識分子同時自視為世界主義者,他們不僅從民族主義立場關注中日戰爭,更是從國際視野反思本國與世界不同地方的戰事。那麼只有從跨國族、跨文化的角度重新關注「抗戰」及抗戰文藝,我們才能得見它複雜多元、眾聲喧嘩的格局。比起過往經常提及香港作為中國對外的「窗戶」或「橋樑」等說法,戰時香港文化空間的複雜性有着更加豐富的層次,需要我們非常仔細辨認才能清晰呈現。

問.協助老師的過程中,我不時想起老師另一本書《戰火下的詩情:抗日戰爭時期戴望舒在港的文學翻譯》,覺得編註香港報刊抗戰文藝就像在戰火之下撿拾詩情的碎片。《戰火下的詩情》在2014年出版,整理了抗戰時期戴望舒在港的文學翻譯。相隔十年出版的《跨越歐亞》,同樣牽涉香港抗戰時期的報刊材料。抗戰時期香港文學史料的整理和鈎沉,似乎構成了您學術研究的重要面向。您為何對這個時期的香港文藝特別感興趣?

答.非常感謝你的提問,也提醒了我《戰火下的詩情》已經出版了十年的現實,「光陰似箭」這句話如此真切(笑)。對我來說,整理、鈎沉香港文學史料這方面貢獻最大的學者,是我的老師盧瑋鑾教授(小思)。我卻從來沒有自覺這方面的整理工作,是自己重要的研究面向。不過你的提問,令我想起一個小故事,或許可以作為回應。

大學本科時,我修讀了盧老師的現代散文課,學期論文比較分析了著名作家撰寫「五卅慘案」的相關文章,其中參考了大量報刊雜誌材料、法庭紀錄,甚至街道地圖。雖然初次感受到資料整理的重要性和樂趣,但由於年輕時對學習西方理論和外文的巨大熱情,我覺得自己的興趣並不在史料的整理。但回港後這十多年以來,我在研究過程中才體會到,資料整理其實是一個內在、平衡的部分。對於理論探索而言,資料整理像天秤的另外一側,讓我重新得到平衡,提示我研究方向的建立,不應只是架空於理論。

至於是否對抗戰時期的香港文藝特別感興趣,就像剛才提到,出版《跨越歐亞》除了因為與戰爭課題相關,更是在過往研究接觸到這批材料時,我急切覺得需要有人整理它們,不然它們好像總有一日會被遺忘而最終消失,所以我希望將它們整理出版。

選輯與翻譯

問.選輯必然牽涉取捨,可否請老師先談談您收錄篇章的準則?又書中乙編首次翻譯淪陷時期《香港日報》日文版的文獻材料。您為何會有這種構思?日文材料對抗戰時期香港文藝研究有什麼重要意義?

答.《跨越歐亞》的甲編,主要整理抗戰時期兩份極具代表性的華文報章文藝副刊:《大公報.文藝》和《星島日報.星座》。初時我有個基本的構想,希望利用兩種副刊的選輯文章,去突顯中國抗戰文藝的跨文化視野,以及知識分子的內省面向。在全球戰爭格局下,他們非常關注中日戰事的定位,如何對應和聯繫當時歐洲各地戰爭,同時思考中國內地和香港的特殊位置。我為《跨越歐亞》設定了十個研究主題,譬如書中第一部「抗戰與世界」,便是希望通過整合那些文章,讓讀者看到當時的中國知識分子對戰爭深刻的思考,具備世界視野而不囿於民族主義式呼喊的單一面向。第二部「互為鏡像中的戰爭」,則希望強調知識分子較為內省的面貌。同樣在戰爭壓迫之下,他們不單關注自身困境,更連結到整個東亞各國(甚至包括日本)同樣受欺壓的民族和人民。

至於乙編選譯《香港日報》日文版的文章資料非常特殊。首先,《香港日報》早於1909年,經已由日本人在香港創辦,有着過百年歷史。它也是香港報刊史上唯一出版中、英、日合共三語版本的報刊。其次,日本侵略戰爭下,東亞各國的抗戰文藝研究,日文材料都是不可或缺,也是我們理解日人當時如何計劃戰事、如何設定文藝與文化政策的唯一途徑。淪陷時期《香港日報》日文版的資料,其實頗完整地保存在香港大學馮平山圖書館,可惜長期以來,我們對《香港日報》的討論和研究均集中於中文版。學界從未正式整理日文版的《香港日報》。這次很難得可以和幾位精通日文的研究助理合作,雖然文章也經過篩選,但至少可以將這批材料翻譯出來,讓它們進入更多研究者的視野,這是很重要的起步點。

至於日文材料的研究意義,我想還是用一些篇章例子配合說明比較清晰。最有代表性的,是我們發現了一篇周作人以日文寫作的佚文,文章標題是〈憂生憫亂,走向建設〉,討論的正是中國文學在日本侵略下應該如何發展的問題,作家如何描述日本侵略、中國文學當時該如何尋回自身發展的道路,都是非常敏感的話題。對此周作人也非常謹慎地處理。因為這篇文章從來未有收入任何周作人文集,所以絕對值得我們注意。另外,乙編特意編輯了「日人的居港生活和城市印象」的小專題,文章的作者都是當時因不同原因來到香港的日本人,可能是軍人和隨軍家屬、軍隊作家或畫家,或是有着不同職務的政商人物。中日戰爭下住在香港的日人,又是怎樣觀察中日戰事以及我們的城市?雖然他們被簡化歸納為侵略者,但依舊有着自身複雜的心境,他們認識和想像香港的方法,我認為在抗戰時期這個歷史階段裏,為我們留下了非常特殊的城市形象。還記得有不少日文篇章的作者,用了俳句的形式記錄香港及戰時心境。這裏特別感謝中大中文系的蕭振豪教授,他花了很多時間修訂翻譯,務求譯句兼顧中文特性的同時,也盡力還原、保存了俳句的藝術特質。

戰火下的文藝

問.您在導論中強調「抗戰文藝的跨文化閱讀」,剛才也提到中國知識分子不困囿於民族主義,具備一種「跨越歐亞」的全球視野。近年人文學科積極發展「跨文化研究」,你認為對於抗戰文藝以及香港文學的研究有何重要意義?

答.任何理論框架或研究視角,能否為它的研究對象提供有效的闡釋角度,又或做到互相發明,甚至因應研究對象的特質反倒擴展了理論框架,這些問題都視乎研究對象本身內部的特點及複雜性。對於香港文學,尤其是抗戰時期這個研究板塊而言,跨文化研究是非常重要的角度。

《跨越歐亞》這個書題,提示了我們閱讀抗戰時期香港文學作品的方法。從兩方面來說,「跨越歐亞」既有地域性,亦有時間性的意義。地域性指的是,1930年代全球法西斯主義戰爭的格局之下,中國以至香港面對的抗戰處境並不孤單,很多其他不同國家同樣在戰火之下掙扎。面對法西斯主義的壓迫,不同地域的知識分子思考的問題和回應方法,都有着不少共通點。至於時間性,是指戰爭背景之下,作家和藝術家到底如何構思抗戰或反戰作品?在政治層面,如何令到作品具有感染力甚至動員能力?在哲學層面,作品如何展現人類對於戰爭的反思和內省?又或在藝術創作層面,作者如何在形式和內涵上恪守先鋒性?同樣地我想像這些問題,不同時代經歷戰爭的藝術家,他們的思考應該都有可以呼應的地方。

《跨越歐亞》所收錄文章的作者,當時都站在這個「跨越」的位置審視不同年代,他們介紹大量歐洲和東亞地區在不同年代的戰爭文藝,不僅限於文學作品的翻譯,亦引介繪畫、音樂等多樣藝術形式。他們都在開拓跨地域、跨語言——因而必定是跨文化的對話。對於各國政治、哲學、藝術創作範疇的思考,深刻地存在於抗戰時期的香港文學之中。從這個角度看,它比起過往只將香港抗戰文藝,理解為單向高舉民族主義的定位,遠更豐富和複雜。

問.戰爭是令日常生活秩序徹底崩潰的極端狀態,在這種情况下,文藝的意義變得曖昧無力。您認為在戰爭仍然發生的當下,閱讀抗戰文藝可以為我們帶來什麼啟示?

答.這關乎文學與政治的宏大議題,它的複雜性不易說明,但我們必須正視。到底何謂抗戰文藝?是內容必須與戰爭有關,必須有反戰或者抗戰的主題?還是只要在抗戰期間發表、生產的所有文藝作品,都應納入這個範疇?界定了抗戰文藝的範疇,我們又應該怎樣閱讀和理解?

「曖昧無力」,我想的確是的。在所有政治極端環境之下,文人及文藝作品必然顯得無力。但我想用另一個例子說明。二次大戰期間,德國佔領巴黎後,法國在維希政府的極權統治之下。今天非常著名的子夜出版社正是那時創辦,他們還在1943年地下出版了首部小說《海的沉默》(Le Silence de la mer)。在整個法國文學史中,它是最具代表性和象徵意義的抗戰文藝作品。原因正在於,在極權的壓迫之下,出版根本並不容許。作者和出版社人員都冒着生命危險,地下出版這部小說,它的存在本身就是最深邃的信息,當中蘊藏的,是沉默所能展示最大的抵抗力量。

訪問、整理•林兆軒

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao